Die Stadt Braunschweig war schon zu Zeiten der Hanse eine wichtige Handelsstadt. Handelspartner im deutschsprachigen Raum waren nahe gelegene Städte wie Hildesheim und Magdeburg, aber auch Bremen und Hamburg, die den Weg über die See eröffneten. Ein Vorteil Braunschweigs in dieser Zeit war die Lage an einem Schnittpunkt wichtiger Fernhandelswege. Zwei Aspekte für die Rolle als Handelsstadt unterlagen im 19. Jahrhundert großen Änderungen.

Zum einen ist Handel auf gute Transportwege angewiesen. Der Zustand der Wege in Deutschland war im Vergleich zu anderen Ländern schlecht. Zwar hatte sich der Zustand seit der Chaussierung vieler Straßen ab Mitte des 18. Jahrhunderts verbessert, dennoch war das Reisetempo gering und der Verschleiss an Wagen und Zugtieren hoch. Eine Innovation wie die Eisenbahn, die das mögliche Transporttempo erhöhte und den Preis senkte, hatte das Potential, das Gleichgewicht zwischen Städten und Regionen zum Vorteil derjenigen zu verschieben, die sich eine günstige Lage im Schienennetz sichern konnten und die sich rechtzeitig die technische Entwicklung zunutze machen konnten.

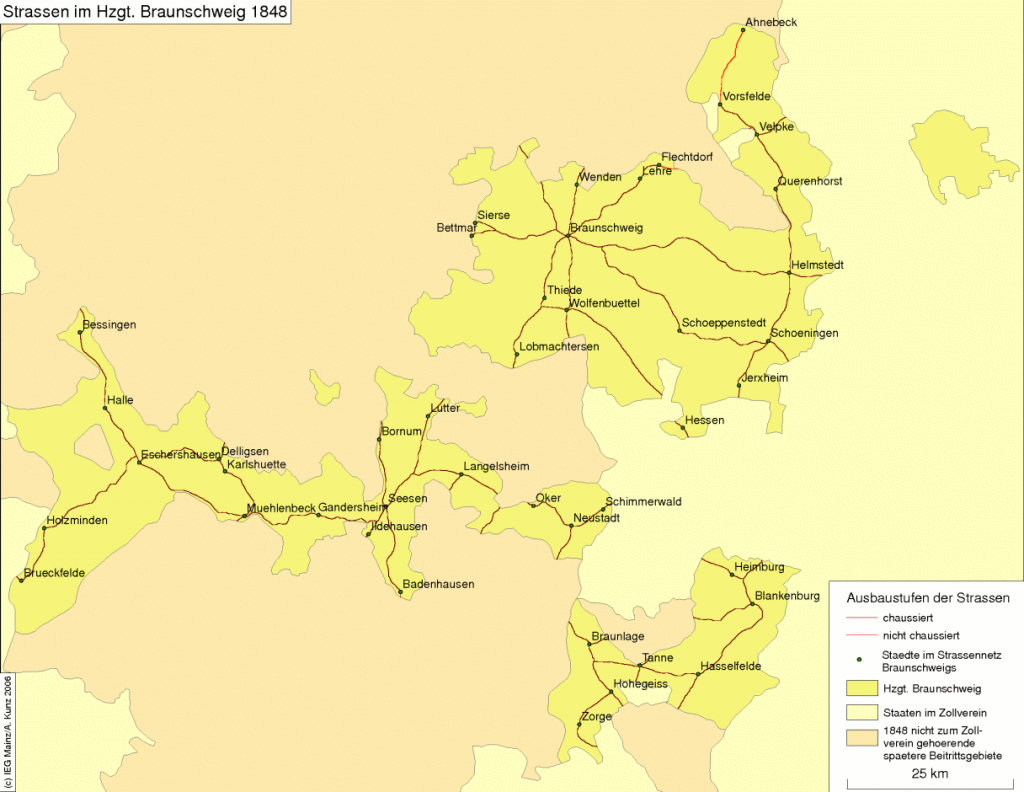

Zum anderen wird Handel durch Hindernisse wie Zölle gehemmt. Während der Zeit der napoleonischen Besatzung setzte sich allmählich die Idee durch, Binnenzölle durch Zölle an den Außengrenzen der einzelnen deutschen Staaten zu ersetzen. Preußen, dessen Staatsgebiet aus einem westlichen und einem östlichen Teil zusammensetzte, der durch Hannover, Braunschweig und Hessen getrennt war, ging diesen Schritt 1818. Für Braunschweig war diese Entwicklung durchaus eine Bedrohung: solange man selbst nicht Teil des Zollgebietes war, hatte man im Außenhandel mit Partnern in diesem Gebiet Nachteile gegenüber dem Innenhandel innerhalb jenes Gebiets. Braunschweig war von alters her auf den Fernhandel, etwa mit den Hansestädten, angewiesen. Das konnte aber nur über Landesgrenzen hinweg passieren. Das wird sehr augenfällig, wenn man sich die Beschaffenheit des Territoriums anschaut: es war in nicht weniger als drei größere und sechs kleine Gebiete zersplittert:

- der Hauptteil, in dem die Städte Braunschweig, Wolfenbüttel und Helmstedt liegen (1808 km²)

- ein westlicher Teil mit den Weserkreisen Holzminden und Gandersheim (1107 km²)

- der Unterharz mit Blankenburg und Braunlage (475 km²)

- das Amt Harzburg (125 km²)

- das Amt Calvörde im heutigen Sachsen-Anhalt (102 km²)

- das Amt Thedinghausen bei Bremen (56 km²)

- Bodenburg-Östrum bei Bad Salzdetfurth (10 km²)

- Ostharingen bei Liebenburg (4 km²)

- Ölsburg, heute Teil von Ilsede (1 km²)

In einem weiteren Schritt nach der Einführung von Zollgrenzen etwa durch Preußen und Hannover folgten Bestrebungen, einen größeren Binnenmarkt auf deutschem Gebiet zu schaffen, der sich durch Außenzölle vor der Übermacht der englischen Industrie schützen sollte. Das war natürlich deutlich schwieriger zu bewerkstelligen, denn eine Vielzahl von Staaten vertrat eigene Interessen, und die Zolleinnahmen gehörten zu den wichtigen Staatseinnahmen. Preußen war hier wieder treibende Kraft.

Eine Gegengründung zu den preußischen Bestrebungen war der Steuerverein, in dem sich 1834 Hannover und Braunschweig zusammentaten und dem 1835 bzw. 1838 noch Oldenburg und Schaumburg-Lippe beitraten (übrigens die vier Staaten, aus denen die britische Militärregierung 1946 das Land Niedersachsen bildete). Lange hatte dieser jedoch keinen Bestand – langfristig traten die meisten deutschen Staaten dem Deutschen Zollverein bei, der in wirtschaftlicher Hinsicht Vorläufer des Norddeutschen Bundes und schließlich des Deutschen Reiches war.

Kammerassessor für das Accise- und Chaussee-Wesen im Herzogtum Braunschweig war seit 1818 Philipp August von Amsberg. Seine Anstrengungen gingen dahin, mittels Eisenbahnen Transporte günstiger und schneller zu machen, und gleichzeitig darauf hinzuwirken, dass gebaute Schienenwege über Braunschweig geführt würden, um auf den überregionalen Verbindungen eine Rolle spielen zu können. Das erforderte diplomatische Geschicklichkeit, denn von sich aus war Braunschweig nicht in der Lage, überregionale Bahnstrecken einzurichten. Vor allem für die Verbindung zu den norddeutschen Häfen war man auf das Königreich Hannover angewiesen.

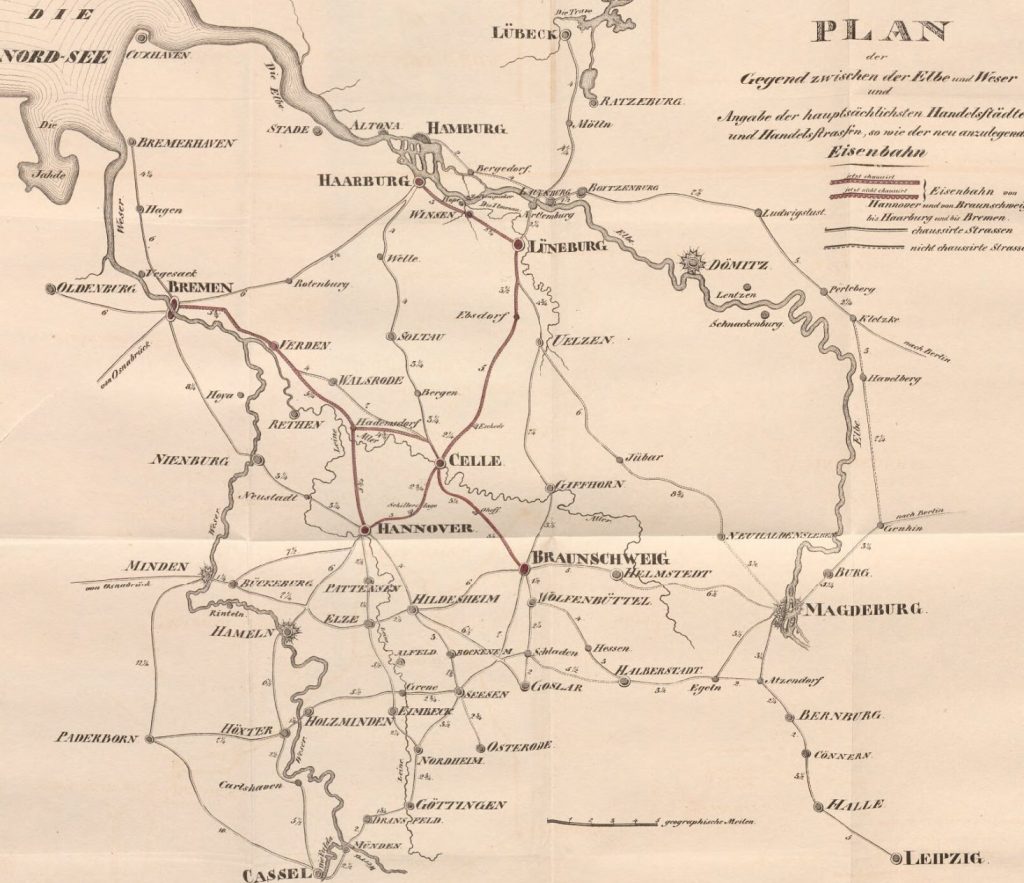

Erstmals veröffentlichte Amsberg 1824 eine umfangreiche Denkschrift, in der er vorschlug, eine sogenannte „Eisenstraße“ jeweils von Hannover und Braunschweig nach Celle und von dort weiter über Lüneburg und Harburg nach Hamburg zu bauen (Harburg war damals ein Konkurrenzhafen zu Hamburg auf hannoverschem Gebiet). Zu dieser Zeit war mit dem Begriff Eisenstraße noch eine von Pferden gezogene Bahn gemeint. Organisatorischer Rahmen sollte eine Aktiengesellschaft sein, die hauptsächlich von den nutznießenden Händlern selbst finanziert werden sollte. Da die Trassenführung für die Städte Hannover und Braunschweig fast symmetrisch war, hatte er Hoffnung, von beiden Staaten die Zustimmung zu bekommen. Während sich die Braunschweigische Regierung dem Plan gegenüber aufgeschlossen zeigte, fand die Hannoversche darin nicht ihre Interessen vertreten. Da der Bau eine Konzession beider Staaten erforderte, war der Plan damit vorerst gestorben.

Unterdessen waren einzelne Personen in anderen Regionen Deutschlands ebenso interessiert an dem in England und in den USA aufkommenden Eisenbahn-System. Friedrich List und Joseph von Baader waren es, die zuerst das Thema in den 1820er Jahren in Bayern ins Spiel brachten. Auch dort dauerte es einige Jahre, bis ihre Ideen praktisch aufgegriffen wurden, so dass 1835 die erste deutsche Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth eröffnet werden konnte.

In Braunschweig war das Thema für die nächsten Jahre nicht relevant, insbesondere da Amsbergs Aufmerksamkeit durch Zollverein-Verhandlungen abgelenkt war.

Noch 1832 wandte sich Amsberg wieder seinen alten Plänen zu und modifizierte sie in seinem „Plan zur Anlegung einer Eisenstraße zwischen Hannover, Braunschweig und den freien Hansestädten“. Weil die Verbindung nach Bremen Jahre zuvor für Hannover wichtig gewesen war, bezog er es in den Streckenverlauf ein. Eine Weiterführung nach Göttingen und Magdeburg wurde von vornherein in Aussicht gestellt. Ein bemerkenswerter Aspekt von Amsbergs Schrift ist, dass sie die Nutzung von Dampfkraft keineswegs für gegeben hält – wegen der Ebenheit Norddeutschlands hält er Pferde als Zugtiere für möglich. Dieses Mal veröffentlichte er seine Schrift, ohne seinen Namen dazuzusetzen. Es folgten wieder Verhandlungen zwischen Hannover und Braunschweig, die wieder erfolglos endeten.

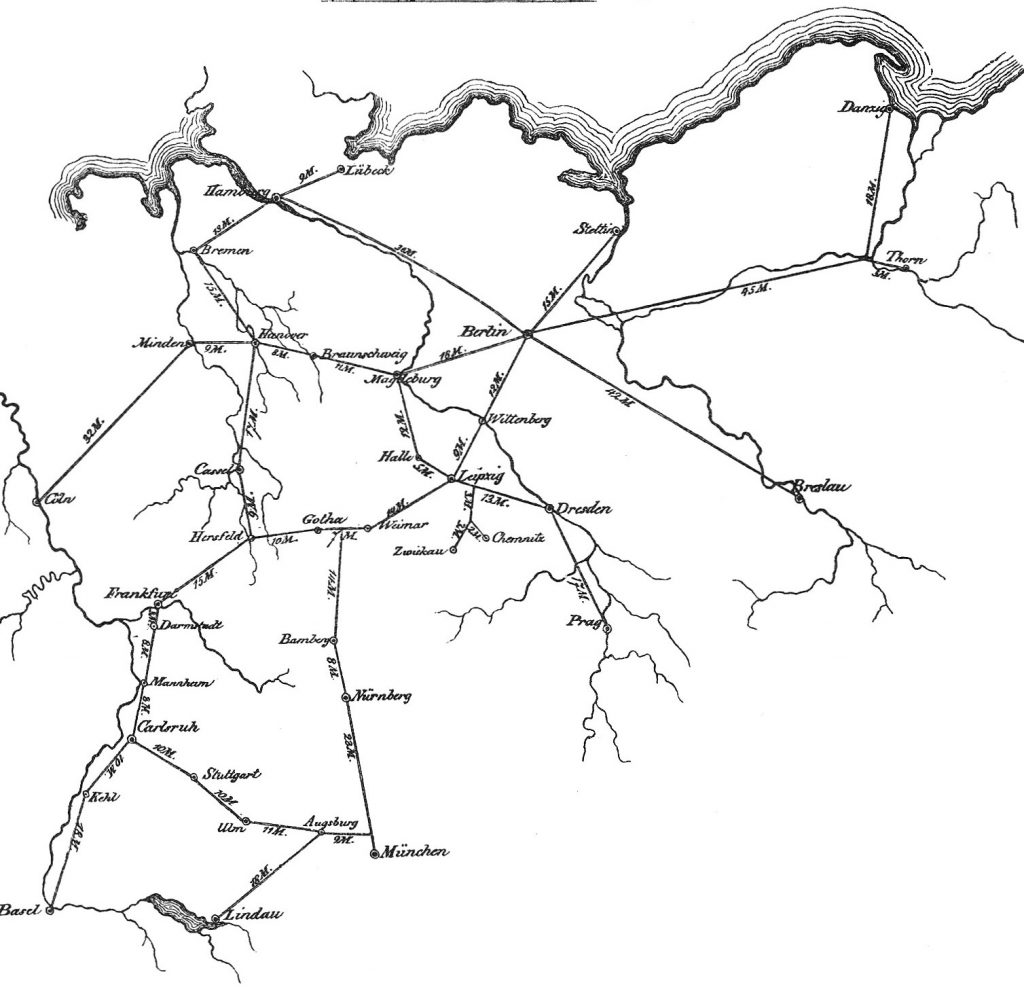

Inzwischen gerieten die Dinge anderswo ins Rollen: Der schon oben erwähnte Friedrich List veröffentlichte 1833 eine Schrift „Ueber ein sächsisches Eisenbahnsystem als Grundlage eines allgemeinen deutschen Eisenbahnsystems und insbesondere über die Anlegung einer Eisenbahn von Leipzig nach Dresden“, das die Frage eines Eisenbahnnetzes in einen viel größeren Zusammenhang stellte. Carl Grote, Mitglied der hannoverschen Regierungskommission zur Untersuchung der Eisenbahnfrage, veröffentlichte zu der Frage im darauffolgenden Jahr, wobei er sich grundsätzlich an den Amsberg-Plan anlehnte. In Lists Plan war Braunschweig als Teil einer Achse von Köln über Magdeburg nach Berlin enthalten, Knotenpunkte waren allerdings Hannover wie auch Berlin und Leipzig.

Verhandlungen Braunschweigs mit Hannover verliefen weiterhin erfolglos, mehr noch: Drohungen Hannovers wurden zur Gefahr, wenn es etwa um eine Strecke von Harburg nach Magdeburg oder eine von Hannover über Hildesheim und Halberstadt nach Magdeburg ging, beides unter Umgehung von braunschweigischem Gebiet. Auch ein Vorstoß Braunschweigs, eine Verbindung der Stadt Braunschweig zum Harz über hannoversches Gebiet zu bauen, blieb unbeantwortet. Letztere würde allerdings die Zustimmung Hannovers erfordern, da Braunschweigs Hoheitsgebiet in mehrere Gebiete zersplittert war, die am besten über hannoversches Territorium zu verbinden waren.

Über die Verhandlungen, Absprachen und Ränke, die zwischen den verschiedenen Staaten folgten, ließen sich ganze Bücher schreiben, bei denen man aber leicht den Überblick verliert über die Interessenlagen. Deshalb hier ein Versuch der Einordnung.

Die braunschweigische Regierung in Vertretung von Amsberg hatte zum Ziel, Braunschweig eine führende Position im überregionalen Handel zu erhalten. Daher lag ein Fokus auf die Verbindung mit den Seehäfen. Leitprinzip von Amsbergs Bemühungen war es, eine Umgebung Braunschweigs in den Verkehrswegen auf jeden Fall zu verhindern. Er konnte durch Schaffen von Tatsachen versuchen, Verhandlungspartner bestimmte Trassenführungen nahezulegen. Durch Ausspielen von Preußen gegen Hannover und umgekehrt konnte er versuchen, Bündnispartner zu finden, mit denen eigene Interessen leichter durchzusetzen waren. So konnte er versuchen, Hannover im Rahmen der Verhandlungen zum Steuerverein – der ja letztlich gegen Preußen gerichtet war – abzutrotzen. Insgesamt hatte er aber nur begrenzte Möglichkeiten, von sich aus Projekte durchzusetzen, da schon das Verbinden der zahlreichen Landesteile Braunschweigs nur über fremdes Territorium möglich war.

Selbst innerhalb des Herzogtums wurde aber nicht an einem Strang gezogen. Die Ständeversammlung, die Amsbergs Projekte absegnen musste, weil sie einen beträchtlichen finanziellen Aufwand erforderten, lehnte mehrmals seine Vorschläge ab.

Ein vorherrschendes Interesse Preußens war, seine westlichen und östlichen Teile miteinander zu verbinden. Dies erforderte die Kooperation mit Hannover oder Braunschweig im Norden oder mit Hessen weiter südlich. Das preußische Militär hatte ein Mitspracherecht, da Übergänge über die Elbe in bestimmten Regionen als strategisch bedrohlich galten.

Hannover wiederum tat sich vor allem dadurch hervor, dass es die Interessen anderer Staaten blockierte. So sollte es noch lange eine Verbindung Hamburgs (zugunsten des hannoverschen Harburg) mit Westdeutschland verhindern. Die Strecke zwischen Bremen und Köln wurde später wegen hannoverscher Interessen über Wunstorf statt – auf dem kürzeren Weg – über Minden gebaut. Und Oldenburg, das vollkommen von hannoverschem Territorium umgeben war, musste sogar bis 1867 (also nach der Auflösung des Königreichs Hannover) warten, bis es eine Eisenbahnverbindung in eine andere Stadt bekam! So ist es nicht verwunderlich, dass Anfragen Braunschweigs teils unbeantwortet blieben, teils als nicht mit hannoverschen Interessen vereinbar abgelehnt wurden.

In diesem komplexen Szenario dränge Für Amsberg schließlich, Nägel mit Köpfen zu machen: statt auf das Zustandekommen einer Einigung mit den Verhandlungspartnern zu warten, sollte nun eine Strecke nach Harzburg gebaut werden. Diese würde zwar keine überregionale Bedeutung haben für die Verbindung zu den Seehäfen und anderen Handelspartnern. Andererseits würde sie weitgehend über braunschweigisches Territorium verlaufen und würde wahrscheinlich keine Konflikte mit anderen Staaten auslösen.