Der Wilhelmitorwall hat seinen Namen wie alle „Torwälle“ von einem nicht mehr existierenden Stadttor, in diesem Fall das Wilhelmstor, das wiederum seinen Namen Herzog August Wilhelm verdankt, während dessen Regentschaft es 1719 es gebaut wurde und das vorherige Michaelistor ersetzte. So wie andere „Umzüge“ von Stadttoren hatte dies mit den in diesem Jahrhundert angelegten Befestigungsanlagen zu tun.

Eine schöne Villa, die sich auf diesem Wallabschnitt befindet, wurde 1841 nach Plänen von Carl Theodor Ottmer (Schloss, Alter Bahnhof) errichtet.

Das Haus an der Ferdinandstraße mit der ungewöhnlichen Form war mal in der Sprache von früher ein Volksbrausebad. Öffentliche Bäder im antiken Rom waren seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. bekannt, und selbst die hatten Vorläufer in Griechenland. Jeder mag sich eine eigene Meinung dazu bilden, welch zivilisatorischen Stand man im Mitteleuropa des 19. Jahrhunderts hatte.

Als das Volksbrausebad 1890 eröffnet wurde, war es das erste seiner Art in Braunschweig. In erster Linie ging es hier um Hygiene, denn in den Häusern – insbesondere bei Arbeitern – waren Badewannen oder gar Duschen völlig unüblich (ich musste noch in den 1970er Jahren zum Baden in den Keller gehen). Eine Brause (heute würde man eher sagen: Dusche) kostete 10 Pfennig, ein Sitzbad das doppelte. Dafür bekam man Seife und ein Handtuch. Der Preis für das Sitzbad entsprach ungefähr dem Gegenwert eines Liters Milch oder Bier.

Die Einrichtung bestand bis 1969, dann wurde aus dem Gebäude ein Wohnhaus. Benachbart ist die Ferdinandbrücke von 1900.

Während die meisten Wallstraßen keinen Durchgangsverkehr erdulden müssen, wird der Wilhelmitorwall an der Einmündung des Gieselerwalls zur Hauptausfallstraße Richtung Weststadt. Trotzdem kann der Gieselerwall – früher mal Wilhelmitor-Promenade genannt – mit ein paar netten architektonischen Details aufwarten.

Zwischen der Kreuzung Gieseler/Gieselerwall und dem Bürgerpak im Südosten dehnt sich der monströse, nach mehrjähriger Bauzeit 1979 feierlich eröffnete, Europaplatz aus. Wie sehr das Konzept noch der autogerechten Stadt frönt, merkt man jedesmal von neuem, wenn man mit dem Fahrrad vom Wall aus in den Bürgerpark möchte oder wenn man mit dem Boot auf der Oker insgesamt drei Brücken unterqueren muss – zwei für Autos, eins für die Straßenbahn.

Die Volkswagen-Halle kam übrigens zur Jahrtausendwende hinzu. Für den Lichtparcours 2000, einer seitdem in unregelmäßigen Abständen stattfindenden künstlerischen Veranstaltung, schuf Fabrizio Plessi den „Bogen der Erinnerung“. Ursprünglich waren an der Unterseite Monitore angebracht, inzwischen leuchten hier blaue LEDs. Quasi als Gegenstück gibt es seit 2008 unter der Brücke am Staatstheater die „Evokation in Rot“.

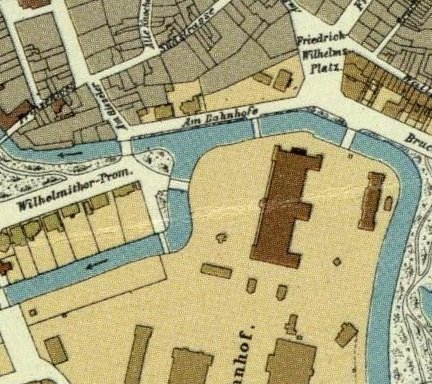

Die dominante Fassade des anschließenden Platzes ist die des 1843/44 von Carl Theodor Ottmer entworfenen Bahnhofs. Lange Zeit hat der Bahnhof auf die Stadtentwicklung ausgestrahlt: sowohl der Durchbruch des Bankplatzes sowie der Brabandtstraße zum Altstadtmarkt als auch die Kanalisierung der Oker zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Hagenmarkt dienten u. a. dazu, Verkehrsachsen zum Bahnhof zu schaffen.

Das hat sich natürlich stark geändert, als der Bahnhof 1960 verlegt wurde. Die mit der Zeit immer größer werdende Bahnsteighalle wurde abgerissen, im Empfangsgebäude sind nun lediglich noch Büros der NORD/LB.

Das Eckgebäude von Bruchtorwall und Friedrich-Wilhelm-Platz wurde 1889 von Constantin Uhde als Hotel Metropol in Neorenaissance-Architektur gebaut. Seine Nähe zum Bahnhof machte es zur ersten Adresse für Bahnreisende. 1945 vereinfacht wiederaufgebaut wurde es später als Wohn- und Geschäftshaus genutzt. Eine Wiedereröffnung als Hotel wurde während der Corona-Pandemie vorerst ausgesetzt.

Gegenüber steht die klassizistische Villa eines weiteren prominenten Architekten, Peter Joseph Krahe. Zum Zeitpunkt des Baus 1827 war sie noch auf zwei Seiten von Wasserläufen umgeben: im Süden der Umflutgraben, an dem erst im Dritten Reich der mehrspurige Kalenwall ausgebaut wurde, im Osten der später zugeschüttete Burgmühlengraben. Der Bruchtorwall führt in direkter Achse auf die Villa zu. Erster Besitzer der Villa war Philipp August Amsberg, der Gründer der Braunschweigischen Staatsbahn. Ob er zu der Zeit schon wusste, dass er später von seinem Fenster aus auf das Bahnhofsgebäude blicken würde?

Karte

Geschichte in Karten

Noch auffälliger als in anderen Abschnitten des Walls ist, wie sehr sich die Topographie hier im Laufe der Jahrhunderte verändert hat.

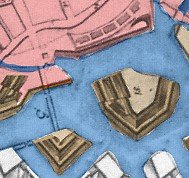

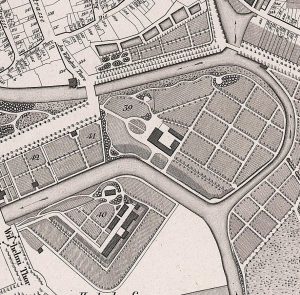

Als im 17. Jahrhundert der zickzackförmige Verlauf der Umflutgräben entstand, mit Bastionen auf der Innenseite und Ravelins auf der Außenseite, wurde im Süden eine „detachierte“ Bastion gebaut, also eine, die eine Insel im Okergraben bildete – zu sehen in der Karte [1] von 1765. Nach der Wallschleifung ist 1836 der Graben weitgehend zugeschüttet. Der auf der Karte sichtbre Abfluss nach Norden ist deckungsgleich mit dem heutigen Friedrich-Wilhelm-Platz, der nach Westen der Neustadtmühlengraben, der im Westen etwas südlich gerichtete der westliche Umflutgraben.

Der Großteil des Bahnhofs wurde 1838 tatsächlich auf einer Halbinsel errichtet. Allerdings wurde mit der Erweiterung der Gleisanlagen bald der südliche Graben verfüllt und der westliche Umflutgraben im Bereich des heutigen Kalenwalls (damals noch „Am Bahnhofe“) abgezweigt. Auf der Karte von 1899 [3] sieht man auch schon den Friedrich-Wilhelm-Platz, der nach der vollständigen Verrohrung der innerstädtischen Oker entstand.

Was einst durch die Eisenbahn geprägt war, ist heute vollkommen für Autos optimiert: der Kalenwall ist eine mehrspurige Einbahnstraße, in der Gegenrichtung wird der Verkehr über die ebenfalls mehrspurige Konrad-Adenauer-Straße geführt, die ebenfalls eine Einbahnstraße ist.

Weiter geht’s

Bildquellen

- [1] Braunschweig 1765

Gemeinfrei - [2] Braunschweig mit der Promenade und den daranstoßenden Gärten

Carl Maré, Carl Wilhelm Schenk

Gemeinfrei - [3] Ortsbauplan der Stadt Braunschweig 1889

Friedrich Knoll

Gemeinfrei - [4, Karte] OpenStreetMap

OpenStreetMap-Mitwirkende

Open Data Commons Open Database License