Was heute als Klinikum mit drei Standorten erscheint, hat eine lange Geschichte hinter sich.

Standort Wendenstraße – Celler Straße

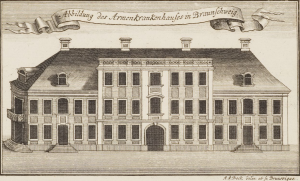

Das erste Krankenhaus in Braunschweig, das nach modernen medizinischen Erkenntnissen arbeitete, war das 1780 eröffnete Armenkrankenhaus. Pläne dafür hatte es schon mehr als 20 Jahre vorher gegeben, aber an den Finanzen mangelte es.

Bau und Betrieb unterlagen zwar dem Gebot der Sparsamkeit, aber dennoch ist es ein sehenswerter klassizistischer Bau geworden, der an der Ecke Wendenstraße/Wilhelmstraße nach Plänen von Ernst Wilhelm Horn (Architekt auch des der Herzoglichen Kammer an der Martinikirche) errichtet wurde [1]. Leider ist nach Kriegszerstörungen der markanteste Teil der Fassade nicht wiederhergestellt worden – der Eingang ist nun auf der Rückseite.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts nahm die Stadt um ein Vielfaches an Einwohnern zu, so dass schon unabhängig von der Entwicklung der Medizin Erweiterungsbedarf bestand. Nach mehreren Neubauten gab es auf dem Grundstück an der Wendenstraße keinen Platz für weitere Expansion. Der Zukauf von Nachbargrundstücken war wegen der hohen Preise in diesem Umfeld nicht angesagt. Zum neuen Standort wurde die Celler Straße auserkoren, die einerseits Ausfallstraße der Innenstadt war, andererseits aber auch an einer Bahnstrecke – dem heutigen Ringgleis – gelegen war.

1895 wurde der neue Standort eingeweiht und begonnen, Patienten hierhin zu verlegen. Der alte Standort an der Wendenstraße wird von Sozialgericht und Verwaltungsgericht genutzt.

Die Klinik an der Celler Straße wurde im Zweiten Weltkrieg um einen Bunker ergänzt, in dem sogar Operationen durchgeführt werden konnten.

Heute (2021) finden sich hier noch eine Frauenklinik sowie eine Klinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie.

Standort Holwedestraße

Das 1838 eröffnete Haus an der Holwedestraße war ursprünglich mehr ein Armenhaus als ein Krankenhaus. Ziel war es, dass Arme hier nicht nur eine Unterkunft und Versorgung finden, sondern auch nach ihren Möglichkeiten ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft erarbeiten sollten. Alte und Gebrechliche wurden hier gepflegt, Waisenkinder erhielten Schulunterricht. Die Funktion eines Krankenhauses erhielt die Institution erst 1859, wofür sie später auch baulich erweitert wurde, insbesondere auch an der Goslarschen Straße.

Das Gebäude (nach Plänen von Max Osterloh) im südlichen Teil der Holwedestraße wurde 1904 eröffnet. Man erkennt noch an den Motiven und der Aufschrift auf der Fassade, dass es als Kinderheim gedacht war.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam hier eine Kinderinfektionsstation hinzu (das Elly-Heuss-Knapp-Haus, benannt nach der Ehefrau des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss, die das Müttergenesungswerk gegründet hatte).

Das Kinderheim wurde 1956 aufgelöst und das Gebäude dem Krankenhaus angegliedert. Das nördlich anschließende Gebäude aus dem 19. Jahrhundert wurde drei Jahre später abgerissen und durch den ambitionslosen 60er-Jahre-Bau ersetzt, der heute den wesentlichen Teil des Krankenhaus ausmacht.

2020 ist die Kinderklinik von der Holwedestraße an die Salzdahlumer Straße umgezogen. Übriggeblieben sind Abteilungen wie HNO sowie Unfallchirurgie.

Standort Salzdahlumer Straße

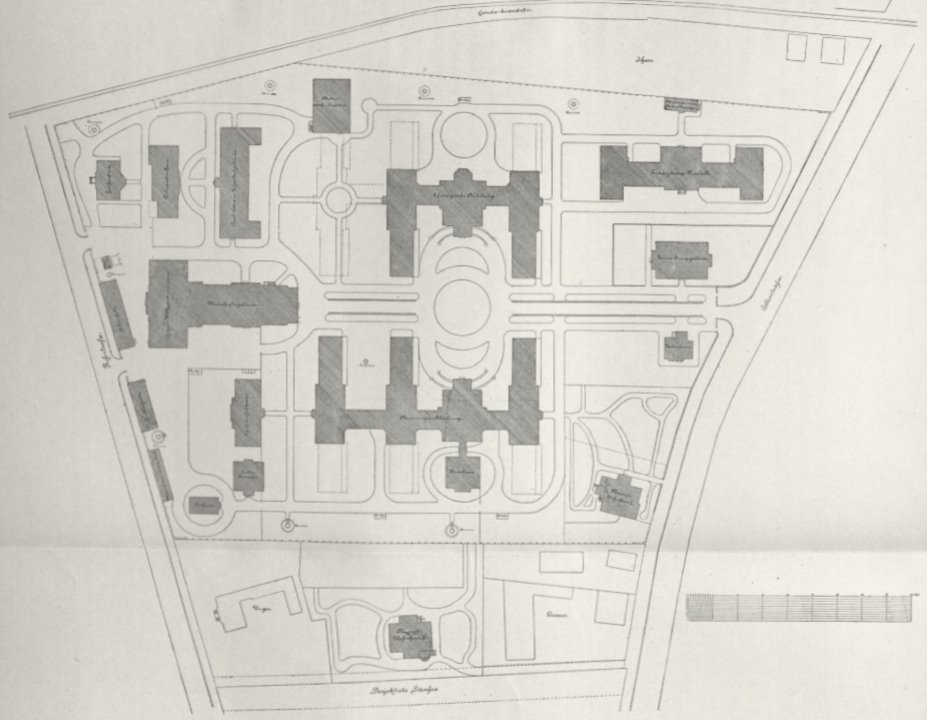

So zynisch es klingt: Wer Krieg führen will, braucht Lazarette. So wurde der Standort Salzdahlumer Straße 1940 nach mehr als dreijähriger Bauzeit als Luftwaffenlazarett eröffnet. An der Architektur kann man deutlich die Begeisterung für die Luftfahrt erkennen: der Baukomplex ist in der Form eines Flugzeugs – konkret der Ju 90 – nachempfunden [2]. Die Bettenhäuser stellen die Flügel dar, Operationssäle wurden in der Heckflosse untergebracht, andere Funktionsräume im Rumpf. Kellerräume wurden von vornherein luftschutzsicher errichtet.

Im Zweiten Weltkrieg wurden erhebliche Teile der Gebäude beschädigt, so vor allem der westliche Flügel. Man kann aber immer noch die ursprüngliche Konzeption nachvollziehen. In den Treppenhäusern kann man die Flugzeugmotoren wiedererkennen.

Nachdem die Gebäude unmittelbar nach dem Krieg von den Alliierten als Militärhospital genutzt wurden, gingen sie 1948 an die Stadt über.

Weiter geht’s

Bildquellen

- [1] Armenkrankenhaus am Wendentor in Braunschweig

Kupferstich von Anton August Beck

CC BY-NC-ND 4.0 - [2] OpenStreetMap

OpenStreetMap-Mitwirkende

Open Data Commons Open Database License