In der Abhandlung über die Trinkwasserversorgung Braunschweigs sieht man, dass die heutige Infrastruktur erst über mehrere komplette Systemwechsel seit der Mitte des 19. Jahrhunderts erreicht worden sind. Die Geschichte der Abwasserentsorgung sieht etwas anders, aber nicht minder interessant aus. Während die zum Klären des Abwassers verwendeten Verfahren sich im 20. Jahrhundert ähnlich wie in anderen Städten wesentlich weiterentwickelt haben, ist das System der Kanalisation seit Ende des 19. Jahrhunderts im wesentlichen das gleiche geblieben.

Bis in die 1860er

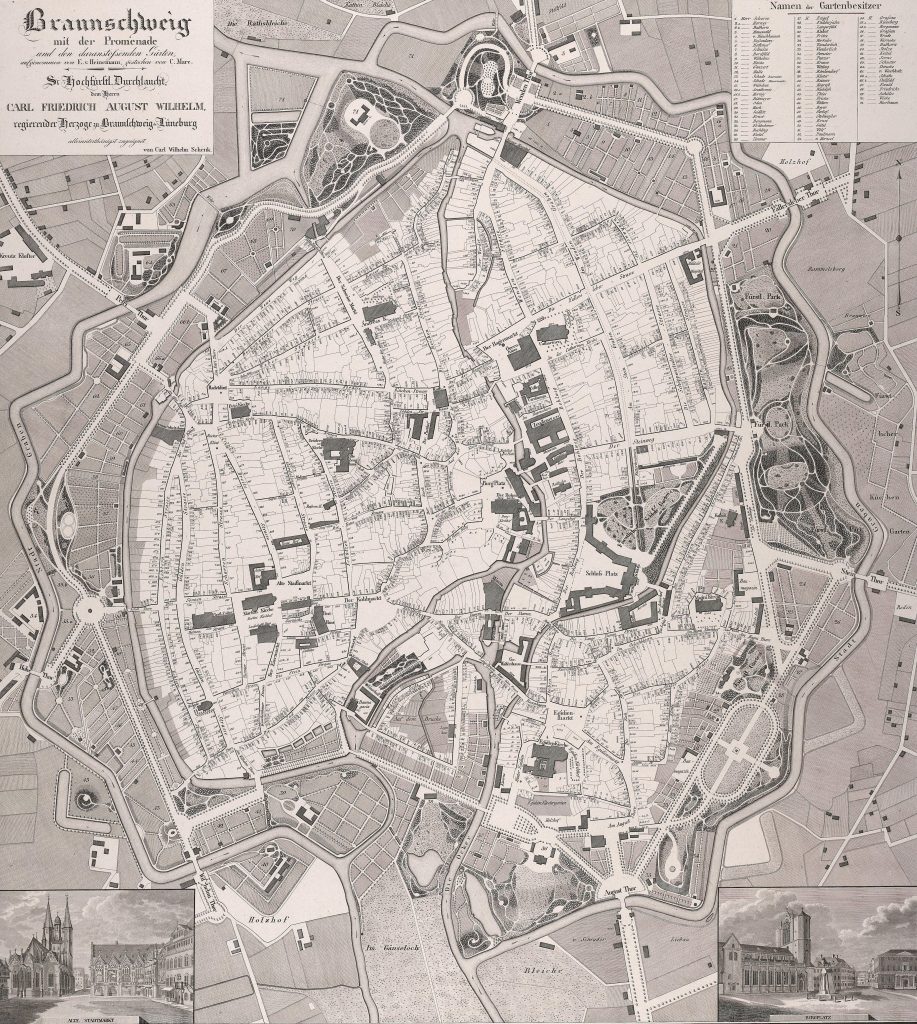

Die Oker hat für Braunschweig seit dem Mittelalter eine wichtige Rolle eingenommen. Die natürlichen Flussarme wurden aufgestaut, um Mühlen betreiben zu können. Weitere Gräben wurden künstlich angelegt, sowohl um Mühlen zu betreiben als auch zur Entwässerung von sumpfigen Teilen der Innenstadt. Ab dem 16. Jahrhundert wurden die Mühlen um Wasserkünste ergänzt, die – mit Wasserkraft betrieben – als Pumpwerke der Wasserversorgung dienten. Der Hauptzweck der künstlich angelegten Umflutgräben im Westen und Osten – die heute oftmals als „die Oker“ gesehen werden, war der militärische Schutz der Stadt zuerst als Ergänzung der Stadtmauer, dann als Bestandteil eines modernen Systems von Bastionen und Ravelins.

Bis ins 19. Jahrhundert waren all diese Gräben offen, und Regenwasser konnte darin abfließen. Spül- und Küchenwasser wurde in den Rinnstein gegossen (seit dem 18. Jahrhundert waren viele Straßen zumindest gepflastert) und floss bei geeignetem Gefälle ebenso ab. Im Winter waren die Gehsteige oft von Eis überfroren oder überflutet, weil das Wasser nicht ablaufen konnte. Im Sommer dagegen sorgten unangenehmere Abwässer für Gestank, der sich auch auf die Okergräben erstreckte, weil diese aufgestaut waren und nur einen langsamen Abfluss von Abwässern erlaubten. Erst 1826 wurde zumindest der Wendengraben in der Wilhelmstraße mit Sandsteinplatten abgedeckt.

Nicht eigentlich zu den Abwässern zählten damals Fäkalien. Zwar gab es durchaus Aborte direkt über den Okergräben, aber der Normallfall waren Plumpsklos mit Sickergruben. Was dort gesammelt wurde, wurde von Bauern aus der Umgebung abgeholt und als Dünger verwendet. Ökonomisch war das durchaus sinnvoll.

1860er

In den 1860er Jahren wurden weitere Gräben mit Sandsteinplatten abgedeckt. Mit der Inbetriebnahme des Wasserwerks 1865 wurden die Wasserkünste stillgelegt, und auch die Wasssermühlen verschwanden im Laufe des Jahrhunderts (z. B. schon 1857 die Burgmühle), so dass innerhalb der Innenstadt kein Okerarm mehr aufgestaut werden musste. Ausnahme blieb der Neustadtmühlengraben, der bis auf den heutigen Tag weitgehend offen verläuft.

1869 begann man schließlich mit der Kanalisierung anderer Straßen, die sich über mehrere Jahrzehnte hinzog. Das Konzept dafür ging wesentlich von Louis Mitgau aus, der in diesem Jahr in den Dienst der Stadt Braunschweig wechselte, in dem er die Fragen sowohl der Trinkwasserversorgung als auch der Abwasserentsorgung prägte. Heute ist nach ihm eine Straße benannt, die treffenderweise nördlich von BS Energy verläuft.

Mitgaus ursprüngliches Konzept von 1870 sah vor, die Abwässer der Innenstadt am Ausgang der Stadt ungeklärt in die Oker zu leiten. Da man zu der Zeit auf keine großen Erfahrungen mit verschiedenen Klärungsverfahren in Deutschland zurückgreifen konnte, blieb die Frage der Abwässerklärung erst einmal offen. Später sollte ggf. das Wasser in eine Berieselungsanlage gepumpt werden, um es auf natürliche Weise zu klären.

Die Okerarme innerhalb der Innenstadt – vor allem Burgmühlengraben und Wendengraben – sollten als Sammler für die Kanäle dienen. Davon ausgenommen waren die äußeren Umflutgräben. Diese bildeten praktisch einen Stausee, um möglichst viel Wasserdruck für die Neustadtmühle zur Verfügung stellen zu können. Das Wasser bewegte sich also praktisch nicht, und hier eingeleitetes Abwässer würde zu Fäulnis und Gestank führen. Dieser Grundsatz erschwerte allerdings die Anlage von Kanälen in der Außenstadt, da man hier keinen natürlichen Sammler hatte. Die Kosten für gemauerte Vorfluter bis hinter die Innenstadt scheute man dagegen. Das war ein Problem insbesondere am westlichen Umflutgraben, wo es mehrere Industriebetriebe gab, die ihre Abwässer hier einleiteten: z. B. die Zuckerraffinerie (an der Stelle des heutigen ARTmax), die Abwässer produzierte, die sowohl von der Zusammensetzung als auch der Temperatur her zu Fäulnis neigen mussten.

Entgegen dem ursprünglichen Konzept wurden die Okergräben in der Innenstadt zunächst lediglich als preisgünstige Plattenkänale ausgeführt, nicht wie von Mitgau vorgesehen als gemauerte Kanäle oder Tonröhren mit ovalem Querschnitt. Das Vorgehen war nicht systematisch, sondern richtete sich nach dem aktuellen Bedarf. Zudem war es provisorisch, denn die Frage einer Klärung der Abwässer war keineswegs entschieden.

1880er

Nach Besichtigung von Anlagen in Berlin und dem Ausland – insbesondere Großbritannien – schlug eine Kommission 1879 vor, die Kanalisation als Schwemmsystem zu betreiben und die gesammelten Abwässer am Ausgang der Stadt einer Berieselung zuzuführen. Berieselung heißt, dass man die Abwässer auf einem größeren Areal im Boden versickern lässt, wobei organische Bestandteile durch natürliche Prozesse abgebaut werden. Nebeneffekt ist die Düngung des Bodens. Rieselfelder waren um Berlin herum schon in großem Maßstab angelegt worden. Für Braunschweig zog man als Kandidaten das Gut Steinhof in Betracht, das bis zur Reformation zum Kreuzkloster gehört hatte Der Gutshof steht noch heute etwas nördlich des Mittellandkanals an der B214.

Die Umsetzung des Plans wurde jedoch erst einmal aufgeschoben, da noch andere Klärmethoden in Betracht gezogen werden sollten. Eine Möglichkeit der Klärung besteht in Fällungsverfahren, bei denen bestimmte Chemikalien hinzugefügt werden (z. B. Calciumkarbonat). Nachdem in der Stadt Essen mit dem Röckner-Rothe-System gute Erfahrungen gesammelt worden waren und bakteriologische und chemische Untersuchungen bei einem Probetrieb an der Brauerei Wolters vielversprechend ausgesehen hatten, führte man dieses System ab 1887 in der südöstlichen Außenstadt ein.

Aus verschiedenen Gründen setzte sich das System nicht durch. Zum einen war es wegen des Einsatzes von Chemikalien nicht preisgünstig. Der entstehende Schlamm musste vor der Beseitigung lokal getrocknet werden, was wegen der Ausdünstungen zu Beschwerden bei Anwohnern führte. Der Todesstoß wurde dem Verfahren dadurch versetzt, dass ein Gutachten von Chemikern ergab, dass das geklärte Wasser der Oker immer noch zu viel organische Substanz zuführen würde, weshalb die herzoglichen Behörden keine Genehmigung erteilten. Mit dem Verfahren fiel aber auch die Idee, das Wasser dezentral zu klären und das resultierende saubere Wasser in die Oker zu leiten.

1890er

So kam man nach mehrjährigem Probebetrieb schließlich im wesentlichen auf den Plan von 1879 zurück. Die Dringlichkeit des Projekts hatte sich inzwischen erhöht, denn seit der flächendeckenden Einführung von fließendem Wasser war in der Bevölkerung der Wunsch nach Wasserklosetts entstanden, die nicht nur die hygienischen Probleme der alten Senk- und Abtrittsgruben lösten, sondern auch viel bequemer waren. Schon in den 1870er Jahren gab es hunderte davon. Wasserklosetts sind aber ohne Kanalisation schwer zu betreiben, und die Kanalisation verlangte nach der Abwasserklärung. Statt zum Schutze der Gewässer zu versuchen, ein Verbot von Wasserklosetts durchzusetzen, war die einzige realistische Option, aus der Not eine Tugend zu machen: die Wasserspülung im hygienischen Interesse aller obligatorisch zu machen und die dafür notwendige Infrastruktur zu schaffen.

Nach mehrjährigen Arbeiten wurde 1895 endlich die neue Anlage in Betrieb genommen: Abwasser aus Innenstadt und den Außenstadtbezirken wurde am östlichen Okerufer direkt südlich des Ringgleises zusammengeführt. Direkt hier und an der Bammelsburger Brücke waren dafür Düker erforderlich. Mittels einer Pumpstation wurde das Abwasser über eine Strecke von rund 7 km entlang der Celler Heerstraße auf Rieselfelder zwischen Hülperode und Wendezelle gepumpt, die zum Gut Steinhof und weiteren angekauften Flächen gehörten. Der Mitte des 19. Jahrhunderts angelegte Aue-Oker-Kanal bildete den Vorfluter, also das Gewässer, das das gereinigte Wasser aufnimmt und der Oker zuleitet.

Die Rolle der inzwischen kanalisierten Okergräben in der Innenstadt musste sich hierdurch zwangsläufig verändern: da ihnen jetzt kein Schmutzwasser mehr zugeführt wurde, wurden sie zu normalerweise reinen Regenwasser-Kanälen. Im Falle starker Regenfälle, in denen die reguläre Kanalisation überlastet war, dienten sie als Entlastung. Auf dieses Thema werden wir weiter unten zurückkommen.

So wurden zwischen 1886 und 1897 insgesamt mehr als 16 km gemauerte Kanäle und fast 64 km Tonröhren-Kanäle angelegt. Die Größe der Rieselfelder betrug ca. 470 ha, das sind ca. 650 Fußballfelder.

1950er

Seit der Inbetriebname der Rieselfelder 1895 bis in die 1950er Jahre verdoppelte sich die Einwohnerzahl Braunschweigs. Dadurch wurde die Kapazität für die Abwasserbehandlung allmählich überschritten. Deshalb wurde das Thema 1954 organisatorisch in den Abwasserverband Braunschweig ausgegliedert, in dem die Stadt Braunschweig mit Grundstückseigentümern zusammengeschlossen ist, die einen Teil des Abwassers zur Verregnung auf ihren Flächen verwerten wollten. Das Verbandsgebiet erstreckt sich von Gut Steinhaus über einen Korridor nach Norden bis Meinersen.

In den nächsten Jahren wurden Pumpwerke für die Beregnung errichtet. Gleichzeitig wurde eine mechanische Vorbehandlung eingeführt, und ein neues zentrales Pumpwerk für die Abwässer aus Braunschweig am Biberweg in Ölper gebaut, das die Pumpstation am Uferweg ablöste, die 1957 stillgelegt wurde.

1970er – heute

Um der durch die Verregnung verursachten Geruchsbelästigung zu begegnen, wurde auf dem Gelände des Guts Steinhof schließlich 1979 eine Kläranlage gebaut, die in den nächsten Jahren auf den Stand der Technik gebracht wurde. 1991 wurde für die Rieselfelder ein Mäandersystem eingeführt, in dem das Wasser zur Nachreinigung durch eine mehrere Kilometer lange Fließstrecke geleitet wird. Seit 2000 wird aus dem Klärschlamm in einer Schlammfaulungsanlage Methan produziert, das wiederum in einem Blockheizkraftwerk verwertet wird.

Heutzutage wird immer noch ein Großteil des geklärten Wassers verrieselt. Der übrige Teil (laut BS Energy mehr als die Hälfte) wird auf den 2700 ha landwirtschaftlicher Fläche des Abwasserverbands verregnet. Hier treffen sich Angebot und Nachfrage: der Boden auf diesem Gebiet ist eher sandig und kann Wasser schwer halten. Durch die Verregnung wird zusätzliches Wasser zugeführt.

Was die Kanalisation angeht, gibt es innerhalb der Stadt immer noch verschiedene Systeme: Innerhalb der Innenstadt gibt es eine Mischwasserkanalisation, d. h. Schmutzwasser und Regenwasser werden über die gleichen Kanäle abgeleitet und landen schließlich in der Kläranlage. In den Außenbezirken dagegen wird beides getrennt. Regenwasser kann in mehreren dutzend Regenrückhaltebecken gepuffert werden.

Die Mischwasserkanalisation hatte aber lange Zeit einen unerwünschten Nebeneffekt: für den Fall von Starkregenereignissen gibt es Notauslässe für das Schmutzwasser in die im 19. Jahrhundert kanalisierten einstigen innenstädtischen Okerarme – die sogenannte Mischwasserentlastung. Damit landeten in solchen Fällen aber auch Fäkalien im Burgmühlengraben, der in der Nähe der Jugendherberge ans Tageslicht tritt und am Inselwallpark in die Oker mündet. Deshalb wurden 2007-09 mittels Rohrvortrieb Verbindungen zwischen den alten Kanälen und einem neuen Pumpwerk in 10 m Tiefe am Rande des Inselwallparks geschaffen. Dort werden die Abwässer aus der Mischwasserentlastung mechanisch gereinigt. Verunreinigungen werden ins Klärwerk befördert, während das gereinigte Wasser in die Oker geleitet wird.

Weiter geht’s

Bildquellen

- [1] Braunschweig mit der Promenade und den daranstoßenden Gärten

Carl Maré, Carl Wilhelm Schenk

Gemeinfrei

- [2] OpenStreetMap

OpenStreetMap-Mitwirkende

Open Data Commons Open Database License