Über den Wollmarkt an der Andreaskirche kommt man zum Neustadtmühlengraben. Bis ins 19. Jahrhundert hinein gab es mehrere offene Arme der Oker, die kanalisiert durch die Stadt strömten. Der Neustadtmühlengraben – der bis zur Anlage der Umflutgräben im 15. Jahrhundert noch die westliche Stadtgrenze bildete – ist der einzige davon, der nicht vollständig oder weitestgehend unterirdisch kanalisiert worden ist. Hier endet er an der Neustadtmühle, der er schon im Mittelalter das Wasser zuführte.

Das heutige Mühlengebäude stammt aus dem Jahr 1848 – damals wurde eine moderne Francis-Turbine eingebaut. Offenbar lieferte zu der Zeit der Graben mehr Wasser als das sparsame Getröpfel heutzutage. Dennoch gab es für Zeiten von Niedrigwasser noch eine Dampfturbine. Im Zweiten Weltkrieg ist das Gebäude ausgebrannt. Beim Wiederaufbau wurden die Öffnungen, durch die das Wasser eingeströmt war und anschließend durch den Inselwallpark geleitet wurde, verschlossen. Jetzt fließt das Wasser ausschließlich durch den Bosselgraben weiter. Heute ist die Mühle ein Jugendzentrum, in dem des öfteren Veranstaltungen stattfinden.

Die schönste Zeit für die Okerstraße ist der April, wenn die Kirschbäume blühen. Ich habe zu der Zeit hier auch schon Japaner fotografieren sehen… Im Hintergrund die Petrikirche mit ihrem über 3 m großen Hahn.

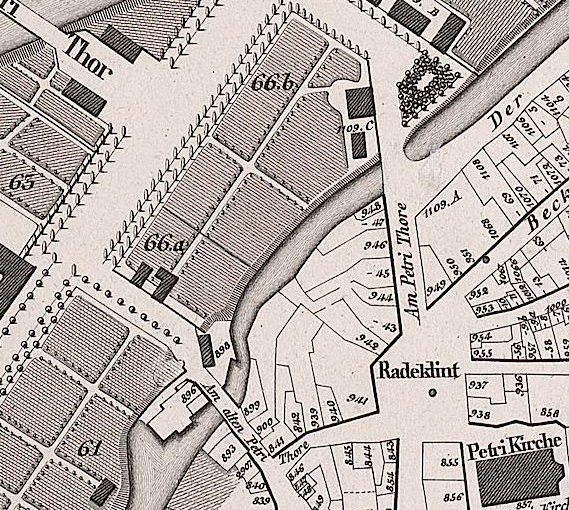

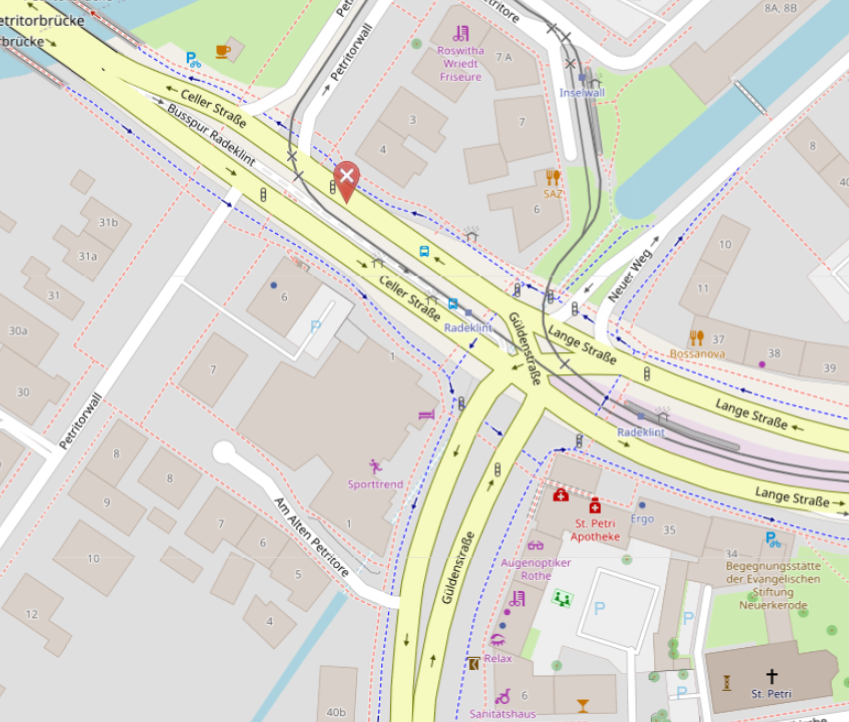

Dass an dem Nordende 70 m des Petritorwalls vom Rest abgeschnitten sind, mag erst einmal überraschen. Es ist aber einfach eine Konsequenz der historischen Entwicklung. Das, was heute als Rosental bezeichnet wird, ist aus einem Ravelin der Stadtbefestigung im 18. Jahrhundert hervorgegangen. Der Weg durch das Neue Petritor in die Stadt hinein (das Alte Petritor lag weiter südlich) wurde über dieses Ravelin geführt. Bei der Niederlegung der Stadtbefestigung wurde zwar die Okerbrücke verlegt, aber der Weg von der Celler Straße in die Stadt hinein führte immer noch über die heutigen Straßen Am Alten Petritor und Am Neuen Petritor. Erst der Zweite Weltkrieg mit seinen Zerstörungen und die folgende Optimierung der Verkehrsweg führte dazu, dass die Celler Straße geradlinig zum (verlegten) Radeklint führte, der jetzt eine riesige asphaltierte Fläche ist [1], [2].

Heute trittt der Neustadtmühlengraben nach der Unterquerung des Radeklints nach 100 m wieder an der formschönen Brücke am Neuen Petritor zu Tage. Die Brücke wurde schon von Peter Joseph Krahe entworfen, der für die Umgestaltung der Wallanlagen Anfang des 19. Jahrhunderts zuständig war – sie wurde 1825 vollendet.

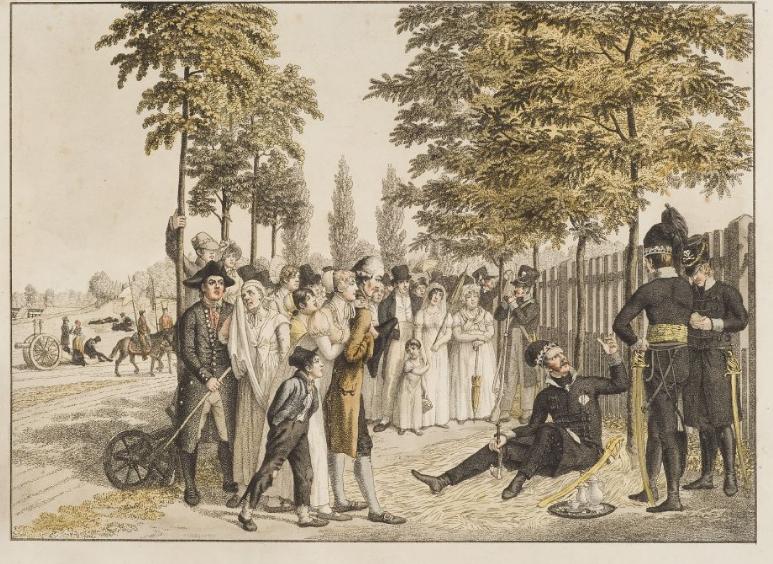

Die Friedrich-Wilhelm-Eiche weist auf eine anekdotische Überlieferung für den Abend des 31. Juli 1809 hin: hier schlug Herzog Wilhelm – der Schwarze Herzog – sein Lager vor der Schlacht bei Ölper auf. Der jetzt hier stehende Baum ist allerdings erst 1850 zur Erinnerung an das Ereignis gepflanzt worden (außerdem war es ursprünglich wohl eine Akazie, keine Eiche) und wurde neun Jahre später nach einem Entwurf von Friedrich Maria Krahe (einem Sohn Peter Josephs) eingefasst. Bei mir hat es einige Zeit gedauert, bis ich gemerkt habe, dass es sich hier um stilisierte Kanonen handelt.

Was mich auf diesem zeitgenössischer Stich von Eberhard Siegfried Henne neidisch macht, ist das Teeservice – so etwas habe ich beim Bund bei meinen Biwaks nicht geboten bekommen.

In Sichtweite des Biwak-Denkmals führt uns Braunschweigs einzige Hängebrücke, die beschauliche Rosentalbrücke, ins Rosental. Sie hat einen ganz anderen, beschaulichen, Charakter als andere Brücken, weil z. B. kaum mal ein Radfahrer sich hierhin verirrt (Autos sowieso nicht) und zum anderen die Ufer auf beiden Seiten dicht mit Bäumen und Gesträuch bewachsen sind. 1880 wurde die Brücke von Anwohnern finanziert gebaut und hat sich seither nicht viel verändert.

Gegenüber dem nordwestlichen Ende des Rosentals befindet sich das Georg-Eckert-Institut (formal auch als Leibniz-Institut für Bildungsmedien bezeichnet). Dass es ausgerechnet in Braunschweig ein solches Institut gibt, ist vielleicht nicht ganz zufällig: Der Westermann-Verlag, der sich über die Zeit Marken wie Schöningh, Schroedel, Diesterweg und Winklers einverleibt hat, hat immer noch seinen Sitz in der Stadt. Der spätklassizistische Bau wurde ursprünglich als Sommervilla für den Kammerpräsidenten der herzoglich-braunschweigischen Justizverwaltung, Heinrich Georg Christian Friedrich von Bülow gebaut. Architekt war Carl Theodor Ottmer (der auch für den Alten Bahnhof und das Residenzschloss verantwortlich zeichnet). Nachdem das Grundstück durch diverse private Hände gegangen war, kam es Anfang der 1930er Jahre an die Stadt und wurde ein paar Jahre später als Schule des Handwerks als nationalsozialistische Kaderschmiede genutzt wurde.

Das Forschungsinstitut wurde 1982 nach einer Entkernung des inzwischen maroden Gebäudes eingerichtet. Seit 2021 ist ein moderner Anbau dazugekommen. Nichts prinzipielles gegen moderne Bauten, aber musste man den so bauen, dass er den Blick auf das alte Gebäude massiv stört? Platz genug hätte es an den benachbarten Schwesternwohnheimen gegeben. Dass das Grundstück mal über einen Hektar groß war und die Villa – wie andere Villen im Wallbereich – in einen großen Park eingebettet war, kann man so nicht mehr wahrnehmen. So sehen die Bemühungen aus, „den Charakter des Braunschweiger Wallrings auch zukünftig zu erhalten“.

Ein weiteres Beispiel für Umgang mit Baudenkmalen findet man Petritorwall 12: die Villa 1882 ließ man jahrelang verrotten, bis die Gelegenheit gekommen war, sie für ordentlichen Profit zu zerfleddern. Das eigentliche Gebäude ist nun ein vierstöckiger

0815-Neubau, dem die schöne Fassade nur noch als Alibi vorgehängt ist.

Dass man mit einem Haus auch anders umgehen kann, sieht man ein Stück weiter am Hohetorwall 11 (das Haus, in dem Ricarda Huch ihre Kindheit verbrachte):

Karte

Weiter geht’s

Bildquellen

- [1] Braunschweig mit der Promenade und den daranstoßenden Gärten

Carl Maré, Carl Wilhelm Schenk

Gemeinfrei - [2, Karte] OpenStreetMap

OpenStreetMap-Mitwirkende

Open Data Commons Open Database License