Der Löwenwall ist – wie die anderen Teile des Walls – im Rahmen der Schleifung der Befestigungsanlagen Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden. Im Gegensatz zum Inselwallpark oder dem Kiryat-Tivon-Park war dieses damals Monumentplatz genannte Areal (den Namen Löwenwall bekam er erst 1905) von vornherein auf Öffentlichkeit ausgelegt. Peter Joseph Krahe hatte für die Umgestaltung der Wallanlagen ab 1803 die Gesamtverantwortung.

Von der Kurt-Schumacher-Straße, unweit des John-F.-Kennedy-Platzes, sehen wir als erstes ein von Constantin Uhde entworfenes Gebäude von 1880. Bauherr war der Verleger Friedrich Westermann. Er war Sohn von George Westermann und Blanca Westermann geb. Vieweg. Blanca war eine Tochter von Friedrich Vieweg, Gründer des Vieweg-Verlags. Vieweg wiederum war Schwiegersohn von Joachim Heinrich Campe, ein weiterer Verleger. Praktisch arrangierte familiäre Verbindungen, die man eher mit dem Hochadel verbindet! Zahlreiche Gräber von Familienmitgliedern kann man heute auf dem Magni-Friedhof finden.

Die Westermann Gruppe mit Hauptsitz an der Georg-Westermann-Allee ist einer der größten deutschen Verlage. Ich erinnere mich gerne an den Diercke Weltatlas, der lange vor Google Maps gezeigt hat, wie vielfältig die Welt ist. Seit 1883 gibt es ihn, inzwischen ist er auch digital verfügbar. Der Sitz des Vieweg-Verlags wurde dagegen 1974 nach Wiesbaden verlegt. Inzwischen heißt er Springer Vieweg.

Über eine Treppe kommen wir zum deutlich höher als die Kurt-Schumacher-Straße gelegenen Platz. Die Bebauung hier ist erst Jahre nach der Anlage des Monumentplatzes entstanden.

Im Mittelpunkt steht ein 1823 eingeweihter Obelisk, der den beiden Herzögen Karl Wilhelm Ferdinand und Friedrich Wilhelm gewidmet ist, die beide in den Napoleonischen Kriegen gefallen waren.

Die vier Löwen um den Obelisken stammen von Johann Gottfried Schadow, dessen Prinzessinnengruppe (in der Alten Nationalgalie in Berlin zu sehen) zu meinen Lieblingsskulpturen zählt.

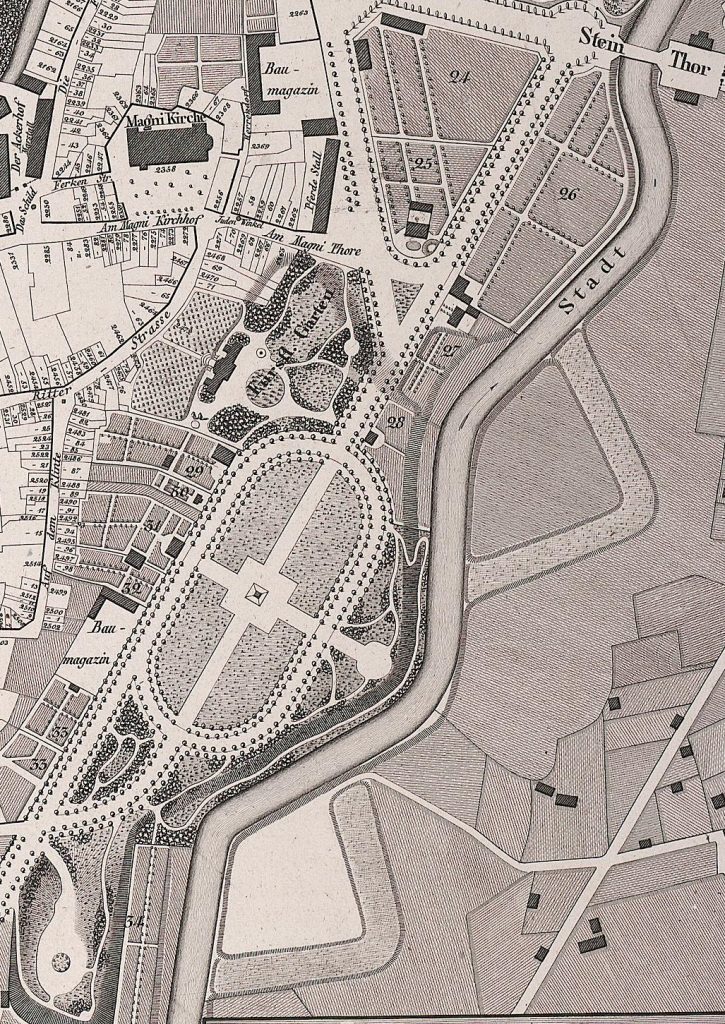

Die ursprünglichen Intentionen Krahes spiegeln sich in einer Karte, die 1836 von Carl Wilhelm Schenk angefertigt wurde [1] (im Vergleich eine Karte von 2021 [2]) Hier ist das Hippodrom weniger isoliert von den anderen Parkanlagen des Walls als es heute der Fall ist.

Nach Norden hin hat man eine Sichtachse zu dem (aus einem Ravelin entstandenen) Hügel, der sich heute östlich der Herzog-Anton-Ulrich-Museums befindet. Sie gleicht nur heute durch die hohen Bäume einem Tunnel.

Auf der gleichen Achse sah man in Richtung Süden den Windmühlenberg. Um diese

Sicht noch zu betonen, wurde die namensgebende Windmühle zwischen 1825 und 1830 abgerissen und der Berg mit Bauschutt auf eine Höhe von 26 m über der Oker gebracht. Durch die weitgehende Abtragung des Windmühlenbergs für den Bau der Kurt-Schumacher-Straße in den 1950ern ist diese Sichtachse verschwunden.

Übrigens muss auch umgekehrt der Windmühlenberg einen imposanten Aussichtspunkt über den Wall und das Magniviertel geboten haben. Eine Ahnung davon vermittelt eine Lithographie aus der Mitte des 19. Jahrhunderts [3].

Am nordöstlichen Ende beginnt ein Weg an der Oker entlang. Hier hat man einen Blick auf die Rückseiten einiger der vornehmsten Gebäude an der Adolfstraße.

Auf dem gepflasterten Platz an der Kurt-Schumacher-Straße standen ab März 1973 die Reiterstandbilder der beiden Herzöge, die heute wieder – wie ursprünglich – vor der Schlossfassade platziert sind. Nach dem Wiederaufbau des Schlosses bekamen sie im Juli 2007 wieder ihren angestammten Ort.

Um wieder zurück zum Löwenwall zu bekommen, nehmen wir die groß angelegte Treppenanlage mit Blick auf die überdimensionierte Kurt-Schumacher-Straße

Die Straße ist in dieser Form erst Ende der 1950er Jahre gebaut worden. Vorher führte der Löwenwall geradlinig und sanft abfallend zu einem Platz, wo die Wolfenbütteler Straße die Oker überquert. Südwestlich der Stelle, an der wir uns gerade befinden, lag der Windmühlenberg, von dem heute nur ein kläglicher Rest übrig ist. Richtung Südosten gab es seit 1884 die filigrane Ottmerbrücke über die Oker [4].

Das eindrucksvollste Gebäude am Löwenwall ist die Villa Gerloff, die 1888/89 für den Zuckergroßhändler Georg Ernst Gerloff errichtet wurde. Architekt war Ludwig Winter, der auch das Rathaus entworfen hat und auf den der Plan für die Rekonstruktion der Burg zurückgeht. Seit 2006 ist die Villa Sitz mehrerer Stiftungen, u. a. der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz.

Am nördlichen Rand des Platzes steht seit 1906 das Städtische Museum. Es hat einen atemberaubenden Innenraum. Aber auch die Sammlung geht über das hinaus, was Städtische Museen oft bieten: eine Instrumentensammlung u. a. mit Klavieren von Steinweg, technische Geräte von Rollei und Voigtländer, aber auch eine Gemäldesammlung.

Auf der anderen Seite kommen wir zum Kurt-Seeleke-Platz. Kurt Seeleke war viele Jahre Landeskonservator in Braunschweig und als solcher unter anderem Urheber des Konzepts der Traditionsinseln, nach dem in der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängende Gebäudeensembles durch Wiederaufbau und Umsetzung einzelner Gebäude in einen Zustand versetzt wurden, der ihre ursprüngliche Gestalt erahnen lässt.

Karte

GPX: Löwenwall.gpx

Weiter geht’s

Bildquellen

- [1] Braunschweig mit der Promenade und den daranstoßenden Gärten

Carl Maré, Carl Wilhelm Schenk

Gemeinfrei - [2, Karte] OpenStreetMap

OpenStreetMap-Mitwirkende

Open Data Commons Open Database License - [3] Blick vom Windmühlenberg

Gustav Frank - [4] Architekturfotos aus Braunschweig

CC BY-NC 4.0