Wenn heute über das Stadtbild Braunschweigs und insbesondere die Rolle des Verkehrs geredet wird, ist normalerweise die Rede von der Prägung durch die Nachkriegszeit mit ihrem Ideal der autogerechten Stadt. Das ist natürlich – wie bei vielen anderen deutschen Städten unzweifelhaft eine Zeit, in der viele Weichen gestellt wurden, und zwar sehr radikal. Allerdings wird dabei gerne die Entwicklung im 19. Jahrhundert übersehen, weil man gar nicht weiß, wie verbaut die mittelalterliche Stadt war.

Im 19. Jahrhundert kommen zwei Entwicklungen zusammen: Die Einwohnerzahl wuchs enorm. 1822 hatte Braunschweig noch ca. 33.000 Einwohner, 1875 dagegen 66.000, 1905 schon 136.000. Zunächst wurde es in der Innenstadt (also innerhalb der Okerumflut) enger, dann wurde mehr und mehr die Außenstadt besiedelt. In jedem Fall musste die Infrastruktur mitwachsen, mussten Institutionen geschaffen werden für Verwaltung, Wasserversorgung, Entwässerung, Straßenbeleuchtung, Müllentsorgung. Dafür war Platz notwendig. Dafür mussten Behördengebäude einen Ort finden.

Zum anderen wurde 1838 der Bahnhof eröffnet, der in den folgenden Jahrzehnten an immer mehr Strecken angeschlossen wurde. Der Bahnhof war aber sehr schlecht an das Wegenetz innerhalb der Stadt angebunden. Man kann sich das vorstellen, wenn man eine Karte aus der Zeit nimmt und versucht, einen Weg vom Bahnhof zum Hagenmarkt zu finden.

Gerade auf diesem Weg finden aber die zwei Dinge zusammen: das Schaffen einer leistungsfähigen Verkehrsader und der Bau von öffentlichen Gebäuden.

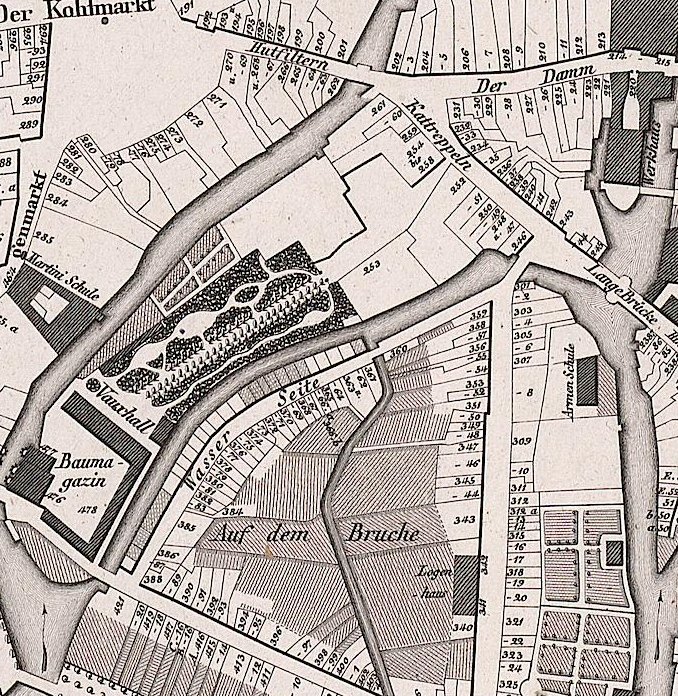

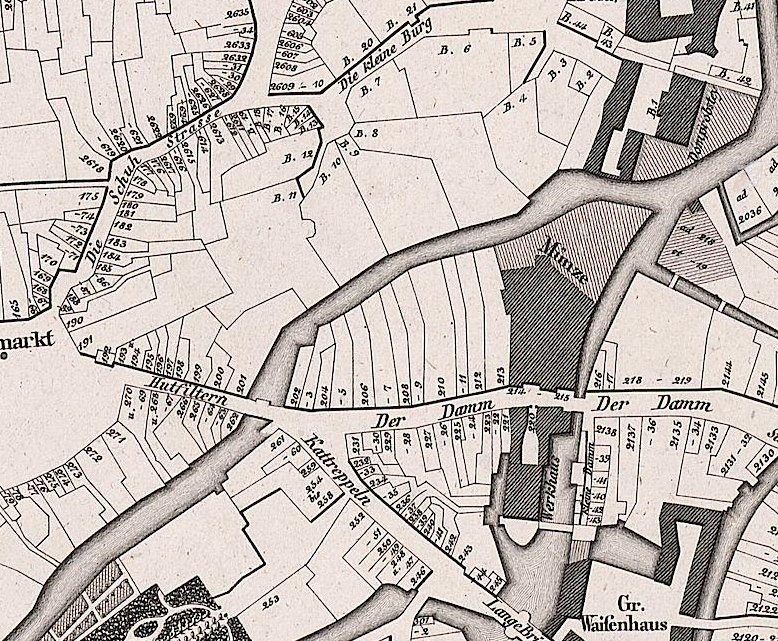

Fangen wir einmal beim Alten Bahnhof im Vergleich 1836 zu 2021 an [1, 2]. Hier fingen Burgmühlengraben und Bruchgraben an. Der heutige Friedrich-Wilhelm-Platz war im wesentlichen eine Wasserfläche.

Beide Gräben wurden in der Zeit nach 1871 verrohrt, so dass hier Baugebiet sowohl für Häuser als auch für die Friedrich-Wilhelm-Straße gewonnen werden konnte. Das Gebiet von hier bis zum weiter rechts sichtbaren Münzgraben – gewissermaßen eine Insel – war ursrünglich Bruch-, also sumpfiges Gebiet, und erst im Laufe des 15. Jahrhunderts bebaubar gemacht worden.

Die Häuser am Westrand der Bruchstraße lagen direkt am Wasser. Die Neubauwelle in der Gründerzeit ist an der Straße völlig vorbeigegangen – hier stehen mehrere dutzend zweistöckige Fachwerkhäuser, die den Krieg überlebt haben. Aber auch in einem anderem Sinn ist dies eine Insel: die Straße ist eine Bordellstraße, die an beiden Seiten mit Metalltoren verschlossen werden kann (die aber gewöhnlich offenstehen). Bisher habe ich etwas vergleichbares nur in der Herbertstraße auf St. Pauli gesehen. Die Existenz von Bordellen in dieser Straße ist schon aus der Zeit der napoleonischen Besatzung überliefert.

Von Südwesten kommend ist auf der Friedrich-Wilhelm-Straße die einstige Oberpostdirektion der Blickfang, 1878-81 errichtet. Architekt war Julius Carl Raschdorff, der auch den Berliner Dom entworfen hat. Und genauso protzig kommt das Gebäude hier daher.

Vor dem Postgebäude steht der Frauenbrunnen von Bernd Altenstein von 1982.

Vorher hatte die Post übrigens mit einem deutlich kleineren Gebäude an der Stelle des Karstadt am Gewandhaus auskommen müssen.

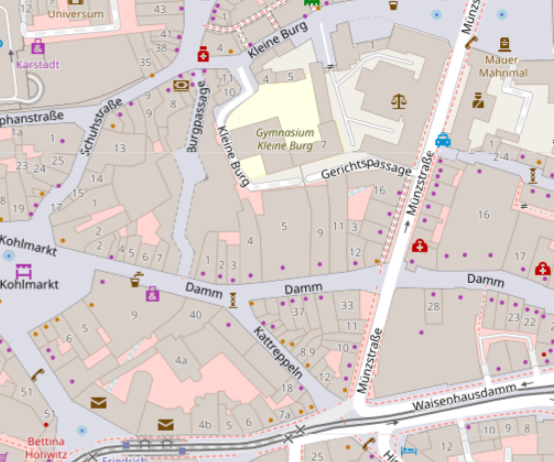

Die Friedrich-Wilhelm-Straße hat einen etwas seltsamen Verlauf: sie spaltet sich auf in einen Abzweig zum Kohlmarkt (für dessen Durchbruch Häuser abgerissen werden mussten) und einen Richtung Osten, der uns zur Kreuzung von Kattreppeln und Hinter Liebfrauen bringt. Hier lag früher der Zusammenfluss des Bruchgrabens mit dem Münzgraben. Zur Überwindung des Zusammenflusses musste man die Lange Brücke benutzen, deren Name tatsächlich auf die längste Brücke der Stadt hindeutete.

Östlich der Brücke befand sich das Große Waisenhaus Beatae Mariae Virginis. Es ging auf die Stiftung eines Hospitals im 13. Jahrhunderts zurück, in dem Waisen nur zum Teil eine Rolle spielten. Das große klassizistische Gebäude mit Innenhof hier war 1784 bis 1787 gebaut worden. Nach Kriegszerstörungen wurde nur der Westflügel wiederaufgebaut, er wird heute von einem Best Western Hotel genutzt. Das Waisenhaus zog erst um ins Franzsche Feld, dann an die Salzdahlumer Straße. Inzwischen gelten Waisenhäuser nicht mehr als zeitgemäß, die Stiftung gibt es aber weiterhin und widmet sich projektweise sozialen Zwecken.

Als natürliche Fortsetzung der Friedrich-Wilhelm-Straße nach der Kanalisierung der Okergräben kann die Münzstraße gelten. An ihr reihten sich diverse öffentliche Bauten auf. Da wo heute C&A steht, wurde 1882 eine von Ludwig Winter geplante Feuerwache eröffnet – eine Berufsfeuerwehr gab es zu dem Zeitpunkt erst seit ein paar Jahren.

Etwas weiter nördlich stehen sich die Polizeidirektion von 1880…

…und das Justizgebäude von 1881 gegenüber. Beide zusammen wirken auf den unschuldigen Spaziergänger eher einschüchternd.

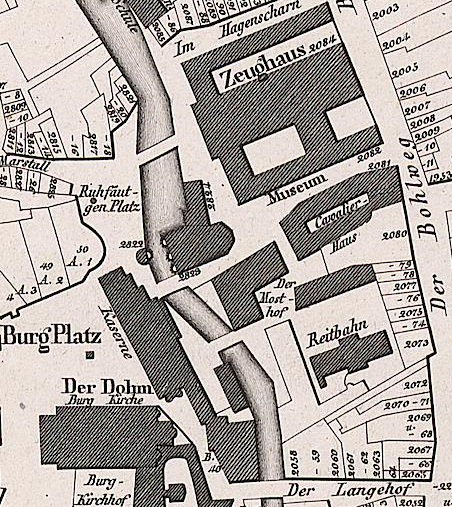

Wenn wir das Viertel nördlich davon betrachten, sehen wir, dass hier auf mehreren Hektar Gebäude abgerissen wurden, um neuen Platz zu schaffen. Davon war die von Peter Joseph Krahe entworfene Reitbahn z. B. sogar in Reiseführern verzeichnet gewesen. Das Cavalierhaus und der Mosthof mussten weichen, um der Dankwardstraße Platz zu machen, durch die der Burgplatz an die östlich auf das Staatstheater zulaufende Steinstraße verbunden wurde.

Den größten Teil des gewonnenen Raums nimmt das 1894-1900 gebaute Rathaus ein. Hier konnte sich Ortsbaurat Ludwig Winter, der sich bei der Rekonstruktion der Burg noch zurückhalten musste, mit historistischer Architektur austoben.

Gegenüber vom Rathaus steht die Burg, für die es mit ihrem 61 m hohen Turm einen so schönen Hintergrund bildet. Man könnte es als glücklichen Zufall sehen, dass man gerade zu dem Zeitpunkt die Vergangenheit der Stadt als erhaltens- und wiederaufbauwürdiges Erbe entdeckte, als die Überreste der einstigen Burg 1873 abbrannten. Wie man an der Entschlossenheit sieht, mit der entlang der Münzstraße alte Bausubstanz beseitigt wurde, und mit der neue Straßenzüge geschaffen wurden, hätte die Ruine andernfalls auch leicht ganz verschwinden können.

An die Burg schließt sich nördlich das Hotel Deutsches Haus an. Es wurde 1896/97 geschaffen, um den Burgplatz zum Ruhfäutchenplatz hin abzurunden. Stilistisch hatte es ursprünglich ein paar mehr Extravaganzen [3].

Der Fachwerkübergang zur Burg stammt aus dem Jahr 1937. Der Überlieferung nach wurde er für Reichsjägermeister (den Titel trug er wirklich!) Hermann Göring gebaut, um vom Hotel ohne Umweg in den Rittersaal der Burg zu gelangen, wo er mit seinen Gästen speiste.

Der Raum zwischen Rathaus und Burg ist natürlich auch in den Weihnachtsmarkt-Betrieb eingebunden.

Nördlich vom Rathaus kommen wir noch zu dem 1891-94 gebauten herzoglichen Finanzgebäude mit Fassade zur Dankwardstraße. Hier sitzt heute die Sparkasse.

Die neugotische Gestaltung aus dem Umfeld findet sich immer noch in den Innenräumen wieder.

Im gleichen Häuserblock schließt sich nahtlos ein 1909-13 gebautes Regierungsgebäude an. Dass an der Westfassade das Wort Bezirksregierung steht, liegt daran, dass hier von 1946-2004 die Verwaltung des Regierungsbezirks saß (der am Anfang praktisch die Nachfolge des einstigen Freistaats Braunschweig innerhalb des Landes Niedersachsen darstellte).

Um dieses Gebäude zu ermöglichen, wurde 1902 das ehemalige Paulinerkloster abgerissen, das lange Zeit als Zeughaus und dann als Museum genutzt worden war, in dem die Sammlungen des Naturhistorischen und des Herzog-Anton-Ulrich-Museums ihren Ursprung haben. Der Chor der Klosterkirche steht heute auf dem Gelände der Ägidienkirche und enthält Teile der Sammlung des Landesmuseums.

Karte

Weiter geht’s

Bildquellen

- [1] Braunschweig mit der Promenade und den daranstoßenden Gärten

Carl Maré, Carl Wilhelm Schenk

Gemeinfrei - [2, Karte] OpenStreetMap

OpenStreetMap-Mitwirkende

Open Data Commons Open Database License - [3] Braunschweig „Einst und Jetzt“

Julie Dedekind

CC-BY-NC