Grotrian-Steinweg

Steinweg klingt wie Steinway, oder? Das ist kein Zufall, aber die Geschichte ist etwas komplizierter. Heinrich Steinweg [1] wurde 1797 in Wolfshagen im Harz geboren, und nichts deutet in seinen ersten Lebensjahrzehnten darauf hin, dass er jemals den Harz verlassen würde. Zunächst zum Tischler ausgebildet wurde er in Goslar Instrumentenbauer. In Seesen fing er mit dem Bau von Klavieren an – 1835 gilt als das Datum der Firmengründung.

Dann jedoch wanderte er mit mit seiner Familie – darunter mehreren Söhnen – aus und gründete 1853 in New York die noch heute bekannte Fabrik Steinway & Sons. Währenddessen führte sein ältester Sohn Theodor ein Unternehmen in Deutschland weiter: erst in Minden, dann in Wolfenbüttel südlich von Braunschweig. Hier tat er sich 1858 mit Friedrich Grotrian zusammen, der wiederum 1803 in Schöningen am Elm geboren worden war. Beide verlegten ihren Betrieb in den Bohlweg, also das Zentrum von Braunschweig.

Der Betrieb hatte bald rund zwei Dutzend Angestellte. Schon 1860 starb aber Grotrian, sein Sohn Wilhelm folgte ihm nach. Als Theodor Steinweg 1865 zum Familienbetrieb in New York stieß, verkaufte er seine Anteile an Grotrian. Das Unternehmen in Braunschweig behielt freilich den Namen Steinweg im Firmennamen – er muss wohl eine gewisse Zugkraft gehabt haben.

Es gab also nun zwei unabhängige Firmen Steinweg und Steinway. Dass Steinway seitdem floriert und den Quasi-Standard für Pianisten in Klassik, aber auch Jazz und Pop ist, ist weithin bekannt. Aber auch Grotrian-Steinweg ist in seiner Hochzeit Anfang des 20. Jahrhunderts bis auf 1000 Mitarbeiter gewachsen. Ab 1890 wechselte die Herstellung in einen größeren Gebäudekomplex zwischen Gliesmaroder Straße, Bültenweg und Zimmerstraße, den es noch heute gibt. Heute wird das „Grotrian“ von der TU und vom AStA genutzt.

Fünf Generationen blieb das Unternehmen in der Hand der Familie Grotrian, ab 1974 in der heutigen Produktionsstätte, die man von der A2 aus sehen kann. Seit 2015 ist Steinweg-Grotrian im Besitz der chinesischen Parsons Music Group, genau wie vorher schon der thüringische Klavierhersteller Steinberg. Unter dem alten Namen werden auch in China gefertigte Klaviere verkauft, während man mit den in Braunschweig produzierten Instrumenten die zahlungskräftigeren Kunden anspricht.

Als eine Fußnote in der Geschichte sei noch angemerkt, dass Steinway vs. Steinweg auch juristisch Geschichte geschrieben haben. Steinway war der Name der deutschen Firma ein Dorn im Auge und ging gegen den Namen vor. Das Gericht befand zwar, dass ein informierter Kunde die beiden Firmen zum Zeitpunkt des Kaufs auseinanderhalten könne, dass aber schon eine anfängliche vorübergehende Möglichkeit der Verwirrung (Initial Interest Confusion) nicht akzeptabel sei. Seit dieser Entscheidung tritt Grotrian-Steinweg in den USA unter dem Namen Grotrian auf.

Update 24.12.2024: Nach dreimonatiger Involvenz dürfte Grotrian nun Geschichte sein: allen Mitarbeitenden wurde gekündigt. Die Namensrechte wurden innerhalb des Konzerns der Parsons Music Group verschoben, was darauf hindeutet, dass dass in Zukunft in China gefertigte Klaviere unter dem traditionsreichen Markennamen verkauft werden, ohne dass die Fertigung in Braunschweig noch eine Rolle spielt.

Schimmel

Auch die Geschichte von Schimmel beginnt nicht in Braunschweig. Der 1854 geborene Wilhelm Schimmel gründete den Betrieb 1885 in Leipzig. Der Erfolg ließ nicht lange warten: Schon 1894 wurde das 1000. Instrument produziert, 3 Jahre später zog man in eine große Fabrik in Leipzig-Stötteritz um. Zum Programm gehörte um 1915 übrigens auch ein selbstspielendes Piano, das Ducanola.

Unter seinem Sohn Wilhelm Arno Schimmel wurde die Firma 1929 Teil der Deutschen Piano-Werke AG, unter der sich mehrere Klavierhersteller – darunter auch das unten erklärte Zeitter & Winkelmann – zusammentaten, um den wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu trotzen. Produziert wurden Klaviere in Braunschweig und Luckenwalde, während Flügel weiterhin in Leipzig gefertigt wurden.

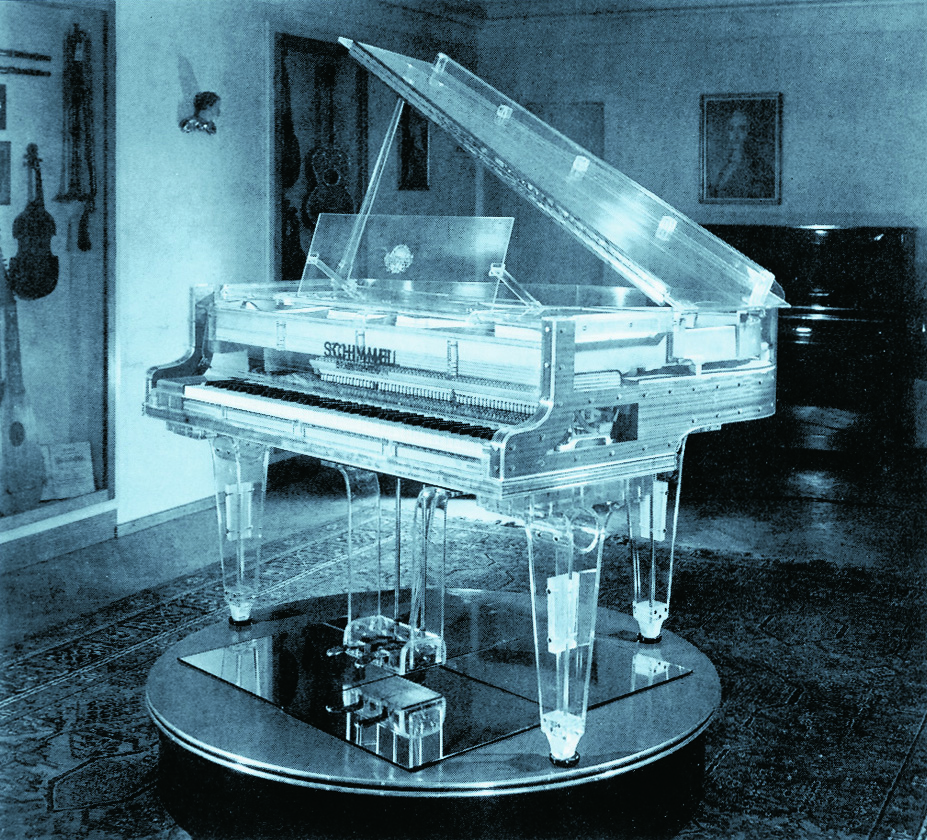

Nachdem der Zusammenschluss der Firmen auseinandergefallen war, gründete Schimmel 1932 wieder eine eigene Firma, die an der Hamburger Straße produzierte. Nach einem Rückschlag 1944, als das Werk abbrannte, begann man schnell wieder mit der Produktion und exportierte weltweit. Ein Instrument, das man als Aushängeschild der Marke kennt, ist der Flügel aus Akrylglas aus den 1950ern.

1966 zog Schimmel um in neue Gebäude an der Friedrich-Seele-Straße. Der vormalige Standort an der Hamburger Straße erinnert mit dem Namen Schimmelhof immer noch an die Klavierproduktion. Heute gibt es dort verschiedene kleine Firmen.

Die goldenen Zeiten für Klaviere gingen aber auch für Schimmel vorüber. Preisgünstigere Instrumente wurden im 21. Jahrhundert in Kalisz (Polen) gebaut, 2009 musste die Firma infolge der globalen Finanzkrise in eine Planinsolvenz, aus der sie sich aber wieder befreite. Seit 2016 gehört Schimmel zur chinesischen Pearl River Piano Group. Die teuersten Instrumente der Marke werden nun in Braunschweig gefertigt, gefolgt von denen aus Kalisz, während die günstigsten Instrumente in China gebaut werden, das heutzutage auch der wichtigste Markt ist.

Die Zahlen sind aber klar: Die Pearl River Piano Group baut mehr als 100.000 Klaviere pro Jahr, Schimmel nur wenige 1000. Günstige Klaviere aus China werden in Europa importiert, während prestigeträchtige und teure Instrumente aus Europa an die zahlungskräftige Kundschaft an China exportiert werden. Wobei die Frage bleibt, wann die chinesische Kundschaft merkt, dass sie heimischen Instrumente qualitativ hinter den europäischen nicht mehr zurückbleiben?

Update 24.12.2024: Die Krise in der Klavierindustrie geht auch an Schimmel nicht vorüber. Inzwischen sind hier noch 50 Mitarbeiter beschäftigt, die Hälfte der Zahl vom vergangenen Jahr.

Zeitter & Winkelmann

Weder Schimmel noch Grotrian-Steinweg waren freilich die ältesten Klavierfabriken Braunschweigs. Christian Theodor Winkelmann gründete sein Unternehmen 1837 am Wollmarkt 3. Vierzehn Jahre später trat Friedrich Zeitter als Teilhaber dazu, der vorher schon in London und Wien Erfahrung gesammelt hatte. Das Geschäft florierte, so dass man 1888 in ein größeres Gebäude an der Ecke Hildesheimer Straße/Roßstraße (heute Ecke Neustadtring/Ernst-Amme-Straße) umziehen musste.

Ende der 1920er Jahren wurde die wirtschaftliche Situation schwieriger. Mehrere Klavierbauer aus Berlin, Luckenwalde, Koblenz und Göttingen (darunter auch o. g. Schimmel, der zu der Zeit noch in Leipzig produzierte) schlossen sich zur Deutsche Pianowerke AG mit Sitz in Braunschweig zusammen, um durch Rationalisierung und Vereinheitlichung die Kosten zu senken. Es kommt einem sehr modern vor: eine kleine Anzahl von Produktionsorten produziert eine Vielzahl von Marken für verschiedene Zielgruppen.

Der Zusammenschluss wurde bald wieder aufgelöst, Zeitter und Winkelmann machte allein weiter, doch die Tage des Unternehmens, das einst mehrere hundert Mitarbeiter beschäftigte, sollten bald gezählt sein. Die Marke wurde 1963 an die Seiler Pianofortefabrik in Kitzingen bei Würzburg verkauft, inzwischen wird sie nicht mehr verwendet (sie ist Seiler nicht einmal einen Eintrag in der Firmengeschichte wert).

Das Gebäude am Neustadtring ging danach durch verschiedene Nutzungen: erst durch Eisenvater, einem Anbieter von Haustechnik, dann von der NORD/LB, schließlich von der New Yorker Musischen Akademie.

Weiter geht’s

Quellen

- [1] Heinrich Steinweg

Public Domain - [2] Ducanola

Schimmel Pianos

CC BY-SA 4.0 - [3] Schimmel Glasflügel 1952

Schimmel Pianos GmbH

CC BY-SA 4.0