Im Unterschied zum Kohlmarkt, der durch Cafés und Restaurants voller Leben ist, ist der Burgplatz im größten Teil des Jahres vom Trubel abgelegen. Zum Leben erwacht er in der Vorweihnachtszeit, wenn hier das Zentrum des Weihnachtsmarkts liegt. Aber auch andere Veranstaltungen finden hier statt: die jährliche Freiluft-Oper im Sommer, das Mittelalter-Spektakel zu Pfingsten. Wenn es einen Ort gibt, der im Tourismus-Marketing für Braunschweig steht, ist es wohl der Burgplatz. Weder die Webseite der Stadt Braunschweig noch das Merian-Titelbild kommen ohne diesen Platz aus, am liebsten mit abendlicher Beleuchtung.

Im Mittelpunkt des Platzes steht der Burglöwe, den Heinrich der Löwe hier 1166 platzieren ließ. Er gilt als erste freistehende Großplastik nördlich der Alpen. Ursprünglich war er vergoldet. Das Exemplar, das heute aufgestellt ist, ist seit 1980 eine Kopie – das Original befindet sich in der Burg.

Die südliche Begrenzung des Platzes bildet der Dom aus der gleichen Zeit. Die Geschichte der Burg wird etwas komplizierter zu erzählen sein; was wir heute sehen, hat zwar Ähnlichkeit mit der romanischen Burg, die unter Heinrich gebaut wurde, ist aber letztlich ein Produkt des 19. Jahrhunderts.

Alle anderen Gebäude sind neueren Datums. Als Ende des 18. Jahrhunderts das Interesse an dem Platz wiedererwachte, war es das klassizistische Dompredigerhaus im Südwesten, das 1798 den Anfang machte. Mit dem Bau einher ging der Abriss des Burgtores, das hier seit dem Mittelalter den Burgplatz von der Stadt trennte. Ludwig Rothermund war der Architekt.

Im Nordwesten haben wir das klassizistische Vieweghaus, das 1799-1804 für den Verleger Friedrich Vieweg gebaut wurde. Als Wohn- und Verlagshaus genutzt, dürfte es zu der Zeit das größte Privatgebäude der Stadt gewesen sein. Nach Entkernung und Sanierung wird das Gebäude heute vom Landesmuseum ausgefüllt.

Rechts neben dem Vieweg-Haus ist aus dem Jahr 1573 ein Adelspalais (als Fachwerkbau nicht eben typisch) überkommen, das Veltheimsche Haus. Auf einem Bild von 2021 sieht man, dass man bei einer Sanierung versucht hat, die Farbigkeit insbesondere der Gefache wieder auf einen Stand zu bringen, wie er auf älteren Fotos überliefert ist.

Wiederum rechts daneben steht das Gildehaus, das heute ebenso wie das Veltheimsche Haus von der Handwerkskammer genutzt wird. Ursprünglich wurde es als Huneborstelsches Haus am Sack 5 gebaut. Auf dem Burgplatz gab es an dieser Stelle lange Zeit eine Baulücke. Als 1902 das Haus am Sack abgebrochen wurde, ergab sich die Gelegenheit, die Fassade zu retten und dem neu gebauten Gildehaus am Burgplatz vorzusetzen. Die Fassade ist eine der am reichsten geschmückten in der Stadt. Ganze Geschichten werden hier erzählt.

Geschichte

Ein Herrensitz wird an dieser Stelle schon für das 9. Jahrhundert vermutet. An dieser Stelle war der Okerlauf durch eine erhöhte Stelle eingeengt und damit relativ gut passierbar. Der sächsische Herzog Heinrich der Löwe ist erstmals 1144 in Braunschweig beurkundet. Er setzte sich wesentlich für die systematische Erschließung erst der Altstadt, dann des Hagens ein. Das ursprünglich vergoldete Löwendenkmal – die erste freistehende Plastik des Mittelalters nördlich der Alpen – setzte er sich 1166. Um diese Zeit muss es gewesen sein, dass der Burg Dankwarderode ihre vorerst endgültige Gestalt verliehen wurde. Einige Jahre danach folgte die Stiftskirche St. Blasius, der heutige Dom.

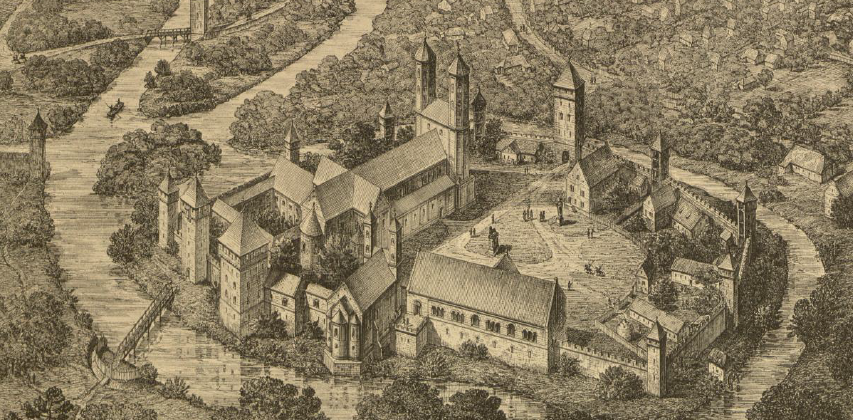

Das Ensemble wurde mit einer Mauer und einem Wassergraben eingeschlossen, der über die heutigen Straßen Marstall, Papenstieg, Kleine Burg, Fritz-Bauer-Platz verlief und an die Oker anschloss, die von Süden nach Norden floss. Stadtbaurat Ludwig Winter hat sich im 19. Jahrhundert die Burganlage so vorgestellt [1].

Die Geschichte des aus Heinrichs Erbe hervorgehenden Herzogtums Braunschweig-Lüneburg ist kompliziert und kann hier nicht erzählt werden. Eine Weile residierten hier noch die Herzöge eines Teilfürstentums, die aber 1432 ihren Sitz nach Wolfenbüttel verlegten und danach eher sporadisch in Braunschweig auftauchten. Die Stadt Braunschweig gehörte offiziell zum Herzogtum, erkämpfte sich aber Privilegien, die sie in vielerlei Hinsicht selbständig machten. Der Burgbereich blieb unterdessen eine Art herzogliche Enklave.

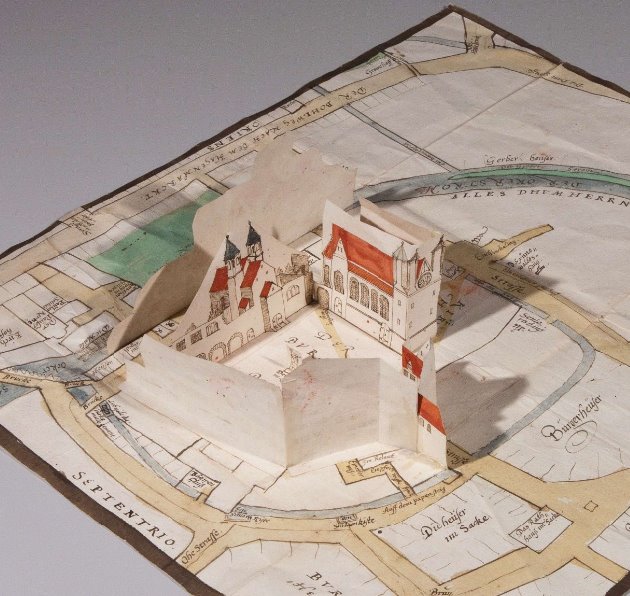

In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts brannte das Hauptgebäude der Burganlage – der Palas – aus. Danach scheint über lange Zeit wenig geschehen zu sein. Die beste Darstellung des sich aus Jahrzehnten des Verfalls resultierenden Zustands findet sich in einem Klappriss, der um 1600 entstand und erst 1977 aufgefunden wurde [2].

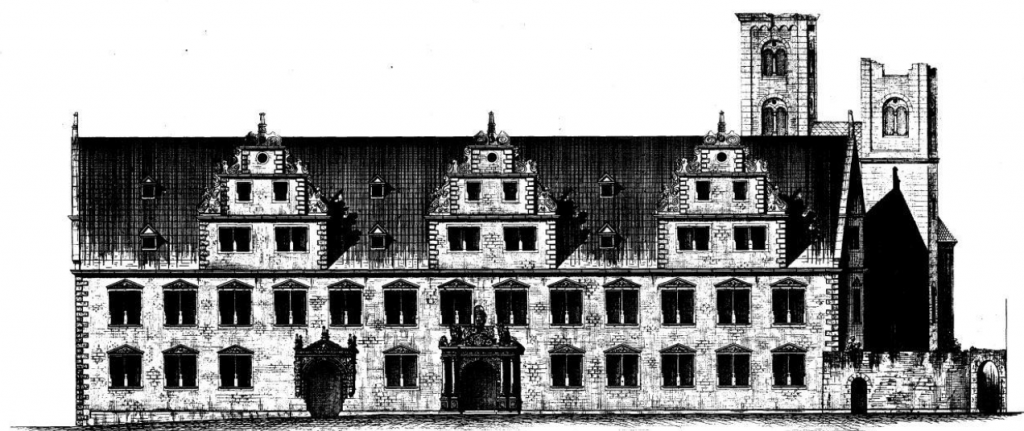

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde mindestens die Westfassade im Renaissancestil umgebaut. Es hat ziemliche Ähnlichkeit mit dem Zeughaus in Wolfenbüttel aus dem gleichen Jahrhundert [3].

Ich glaube, wenn das „Schloss“ im späten 19. Jahrhundert noch die gleiche Gestalt gehabt hätte, wäre man niemals auf die Idee gekommen, wieder eine Burg aufzubauen. Ab dieser Zeit ging es offenbar aber architektonisch abwärts.

Als die Stadt 1671 vom Herzog unterworfen wurde, bot der Burgplatz schon räumlich nicht mehr die Möglichkeiten, die ein barocker Herrscher verlangte – so erfolgte die Übersiedlung nach Braunschweig erst 1753/54 in den „Grauen Hof“ an der Stelle, wo heute das „Schloss“ steht. Aber der Bau des Grauen Hofs zog sich einige Jahrzehnte hin. In der Zwischenzeit ließ Herzog Anton Ulrich im späten 17. Jahrhundert an dem Palas, für den sich inzwischen der Begriff Mosthaus eingebürgert hatte, einige Umbauten vornehmen, zum Beispiel eine durchgehende Säulenreihe, die nicht eben vorteilhaft für das Erscheinungsbild ist. Die Burgkapelle wurde im gleichen Zeitraum nach einem Brand abgerissen [4].

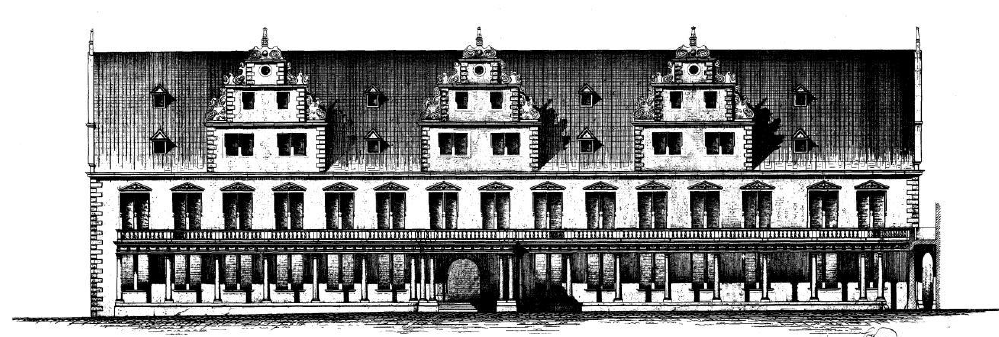

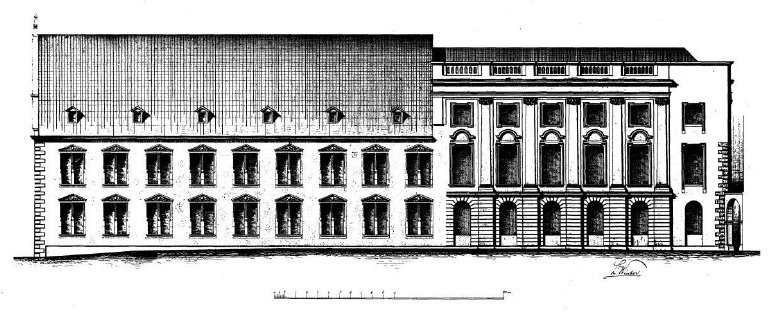

Die nächste bauliche Veränderung am Burgplatz war, dass man den südlichen Teil des Palas ab 1763 in das sog. Ferdinandspalais umbaute. Dazu wurde die Westfassade komplett abgerissen und in barockem Stil wiederaufgebaut. Das Resultat war eine kuriose Stilmischung, als hätte man zwei unabhängig voneinander entstandene Gebäude zusammengeschoben [5].

Dass das Gebäude über Jahrzehnte in diesem Zustand blieb, spiegelt wider, wie umfassende Pläne zur Neugestaltung des Platzes in frühem Stadium steckenblieben. Eine neue Gestalt ging eher von anderen Gebäuden am Platz aus: zunächst das Dompredigerhaus in der südwestlichen Ecke, dann das Vieweghaus im Westen und schließlich die sich westlich an das Dompredigerhaus anschließenden Häuser. Das Mosthaus wurde ab 1808 als Kaserne genutzt.

Zu einem Wendepunkt kam es, als der Palas 1873 abbrannte. Schnell wurden Stimmen laut, das Gelände einzuebnen und für den Bau von Straßen zu nutzen, die man in diesem Bereich für unabdingbar hielt. Tatsächlich fehlte hier sowohl eine Ost-West-Verbindung als Fortsetzung der Achse, die zwischen Bohlweg und Staatstheater errichtet worden war, als auch eine Verbindung vom Bahnhof zum Hagen. Andererseits fanden nun aber auch Teile des Palas Beachtung, die man auf die Zeit Heinrichs des Löwen zurückführen konnte. Diese wollte man entweder als Ruine präsentieren oder die ursprüngliche Burg rekonstruieren. Oben erwähnter Ludwig Winter wurde beauftragt, als Grundlage einer Entscheidung die überlieferten Quellen zur Burg zu sichten und anhand der Fundamente eine mögliche ursprüngliche Gestalt zu skizzieren.

Bei aller Beachtung der im Bauwerke gegebenen Elemente, und dem gewissenhaftesten Anschlusse an die vorhandenen Muster, bleibt der schöpferischen Phantasie immer noch ein weiter Spielraum, und ihre Leistungen, wenn sie auch einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit beanspruchen dürften, vermögen doch nie ein getreues und wahres Bild der Vergangenheit wiederzugeben.

– Ludwig Winter

Und das muss man wohl wörtlich nehmen. So sind einige Dinge, wie zum Beispiel der so prägende Treppenaufgang vom Burgplatz her nicht durch Winters Ausgrabungen gedeckt – sie entsprangen wohl seiner Fantasie. Der Bau von Winters Entwurf wurde schließlich 1887 angefangen und 1906 eingeweiht.

Damit war das Gebäudeensemble um den Burgplatz aber noch nicht geschlossen: im Norden klaffte noch eine Lücke neben dem Veltheimschen Haus, und die Fachwerkhäuser östlich von dieser Lücke (die von der Erziehungsanstalt für weibliche Dienstboten genutzt wurde) entsprachen wohl nicht den Vorstellungen, die man sich von der Burgnachbarschaft machte. So wurden noch während des Baus der Burg die Häuser in der Nordostecke des Platzes abgerissen, zwei Grundstücke zusammengelegt und 1896/97 durch das Deutsche Haus ersetzt, das dort noch immer steht (wenn auch nach dem Krieg vereinfacht).

Schlussendlich füllte man noch die Lücke mit einem Neubau, dem man die Fassade des Huneborstelschen Hauses vorhängte. Das ist wörtlich zu verstehen: zum Hof hin ist das Haus massiv. Man kann auch sehen, dass man sich über eine Verlegenheit hinweghelfen musste: das Huneborstelsche Haus war nämlich zu schmal für die Lücke. Deshalb findet sich auf der östlichen Seite ein massiver Anbau. Nicht nur in der Burg steckt also gewisse Rekonstruktionsphantasie, auch in diesem Gebäude steckt so manches Moderne. Übrigens findet sich auch auf dem (meistens unzugänglichen) Hinterhof des Hauses ein Fachwerkbau, der aus dem Sack stammt. Wie auf dem Torbogen zu sehen, betrieb die Handwerkskammer hier ein Lehrlingsheim.

Karte

Weiter geht’s

Bildquellen

- [1, 3, 4, 5] Die Burg Dankwarderode zu Braunschweig

Ludwig Winter

CC-BY-NC - [2] Klappriss von Pfalz, Dom und Burgplatz in Braunschweig

Gemeinfrei - [Karte] OpenStreetMap

OpenStreetMap-Mitwirkende

Open Data Commons Open Database License