Der Bankplatz ist erst 1853 durch den Abbruch mehrerer Häuser zwischen Steinstraße und Ziegenmarkt entstanden. Im gleichen Jahr wurde hier nach Plänen von Friedrich Louis Simon die Braunschweigische Bank gebaut, die dem Platz seinen Namen gab. Seit 1974 sitzt hier das Oberlandesgericht.

Um die nördliche Altstadt besser an den Bahnhof anzuschließen, ging es in diesem Quartier mit den Abrissarbeiten weiter: 1884 wurde mit der Brabandtstraße eine direkte Verbindung zwischen Bankplatz und Altstadtmarkt geschaffen. Dadurch ergab sich die Gelegenheit, das bereits bestehende Hotel Stadt Bremen (heute Frühlingshotel) mit einem Eckhaus zu der neuen Straße zu erweitern und ihm eine nette Putzfassade mit Türmchen zu verpassen.

In den letzten Jahrzehnten hat sich der Platz quasi als Erweiterung des Kohlmarkts zunehmend mit Gastronomie belebt und wirkt gerade im Sommer gar nicht mehr so dröge wie es der Name vermuten lassen würde.

Die Steinstraße bringt uns zum Wohnhaus von Abt Jerusalem. Er war geistiger Vater des 1745 gegründeten Collegium Carolinum, Vorläufer der TU Braunschweig. Ursprünglich hatte das Gebäude ein Obergeschoss aus Fachwerk, das aber nach Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg mitsamt seinen Verzierungen nicht wiederhergestellt wurde.

An der Ecke zur Alten Knochenhauerstraße folgt das Jüdische Gemeindehaus. Auf dem Innenhof gibt es seit 2006 wieder eine Synagoge.

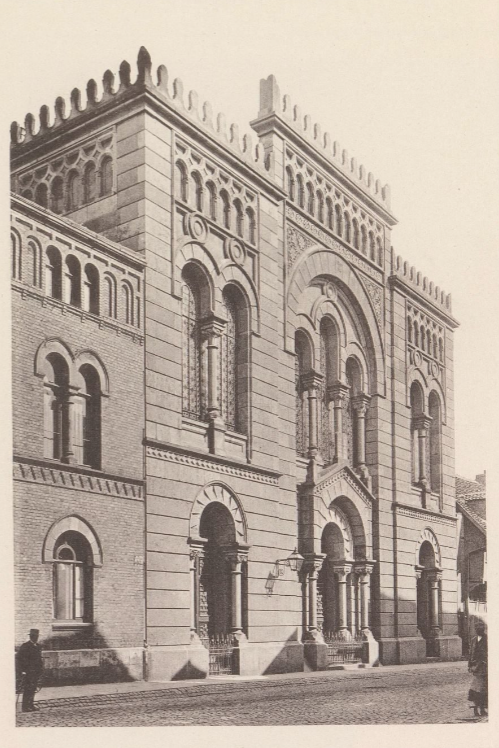

Synagogen hatte es in Braunschweig an wechselnden Orten schon seit dem Mittelalter gegeben. Ein repräsentativer Bau in der Alten Knochenhauerstraße – zu dem das Gemeindehaus gehört und direkt benachbart war – war 1862 nach Plänen von Constantin Uhde entstanden [1]. Wie viele Synagogen in Deutschland wurde sie während der Novemberpogrome 1938 verwüstet und später abgerissen. Aus besonderer Boshaftigkeit wurde auf dem Gelände anschließend ein Hochbunker errichtet, der von Juden nicht betreten werden durfte.

Gleich gegenüber findet sich das Hotel Ritter St. Georg (das zugehörige Restaurant heißt inzwischen Le Feu), zugleich eines der ältesten erhaltenen und schönsten Fachwerkhäuser der Stadt.

Aus der Nähe sieht man schönes Schnitzwerk. Leider finden die meisten Besucher der Stadt gar nicht hierhin!

Die Straße nach Norden ist der Eiermarkt. Er führt an der Jakobskirche vorbei, vielleicht die älteste Kirche Braunschweigs. Sie wird schon seit dem 18. Jahrhundert nicht mehr als Kirche genutzt. Nach Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurde sie Jahrzehnte später als Gemeindehaus für die Martinigemeinde eingerichtet. Interessanter finde ich die Jakobskemenate direkt dahinter. Kemenaten waren beheizbare Steingebäude, die typischerweise hinter einem (Fachwerk-)Haus standen und zum Beispiel als Zuflucht bei Feuer fungierten. Nur wenige davon sind erhalten. Diese hier gehörte zu einem Haus an der Jakobstraße, das im Krieg zerstört wurde. Aus der übriggebliebenen Ruine wurde 2006 mit einem modernen Anbau ein experimentelles Ensemble geschaffen. Regelmäßig finden hier kleine, aber interessante Ausstellungen statt.

Den Platz südlich der Martinikirche gab es bis zum 18. Jahrhundert gar nicht als solchen. Zu dieser Zeit kamen zwei Dinge zusammen: zum einen wurden alle Friedhöfe in der Innenstadt, die bisher direkt an den Kirchen gelegen waren, aus hygienischen Gründen außerhalb der Stadtmauern verlegt. Das galt auch für den hier an der Martinikirche gelegenen. Bei der Gelegenheit wurde auch das Niveau des Areals angeglichen – das ist der Grund dafür, dass man heute über Treppen nach unten in die Kirche gelangt. Zum anderen gab es durch die Verlegung der herzoglichen Residenz von Wolfenbüttel nach Braunschweig 1754 Bedarf für landesherrliche Verwaltungsbauten in der Stadt.

Entsprechend der Entstehungszeit ist der Platz eines der wenigen Beispiele für deutlich frühklassizistische Prägung in Braunschweig. Der Architekt der Herzoglichen Kammer von 1764 war Ernst Wilhelm Horn, der auch dem Neustadtrathaus eine dem Zeitgeschmack entsprechende Fassade gab. Die Behörde hier war für die Verwaltung der Finanzen des Herzogtums verantwortlich. Heute sitzt in diesem stattlichen Bau das Staatliche Baumanagement Braunschweig.

Indirekt mit Finanzen hat auch das große Gebäude hier zu tun: Unter Karl I. stand es – bei allen Verdiensten – nicht gerade gut mit den Staatsfinanzen. Eine Folge davon war, dass als Gegengewicht zum absolutistischen Gebaren der Herzöge die Ständeversammlung 1768 nach mehr als 80 Jahren erstmals wieder einberufen wurde. Diese bekam in den 1790er Jahren ihr Parlamentsgebäude in dem Landschaftlichen Haus nach Plänen von Christian Gottlob Langwagen.

Von diesem Gebäude blieb allerdings im Zweiten Weltkrieg nicht viel übrig. Über Jahrzehnte war dies hier ein Brachgelände. Erst 1994 wurde nach mehrjähriger Bauzeit ein weitgehend moderner Komplex für das Amtsgericht eingeweiht (das zuvor am Wendentor saß), wobei das Landschaftliche Haus in vereinfachter Form wiedererstand. Vorher war übrigens das Dach über dem Portikus ein Stück höher, und es gab Schmuckelemente an der Fassade, wie man auf einem alten Foto sieht [2].

Neben dem Landschaftlichen Haus im Süden und der Herzoglichen Kammer im Westen wird der Platz im Norden von der Martinikirche begrenzt, im Osten vom Gewandhaus.

Der Bau der Magnikirche wurde Ende des 12. Jahrhunderts begonnen, rund zwanzig Jahre nach dem des Doms. Wenn man vorher die Magni-, Katharinen- oder Andreaskirche gesehen hat, fällt einem an der Martinikirche als erstes auf, dass sie zwei weitgehend gleiche Türme aufweist. Der Innenraum ist vergleichsweise prächtig ausgestattet – Kriegschäden sieht man hier auf den ersten Blick kaum. Hier der Orgelprospekt von 1631 und der Hochaltar, der in den 1720ern geschaffen wurde.

Auch außen sieht man dem Gebäude an, dass es im reichsten der Weichbilde steht, aus denen Braunschweig im Mittelalter bestand. So befinden sich an den Fronten der Querarme unzählige Skulpturen.

Karte

Weiter geht’s

Bildquellen

- [1] Braunschweigs Baudenkmäler

Gemeinfrei - [2] Architekturfotos aus Braunschweig

CC-BY-NC