Schöningen ist geprägt durch zwei Dinge. Zum einen durch den Braunkohlebergbau: unmittelbar östlich der Stadt tun sich riesige Löcher des Tagebaus auf. Zum anderen die jahrzehntelange Randlage: Nach Osten und Süden ist es nicht weit zur Grenze – heute zu Sachsen-Anhalt. Anders als Helmstedt liegt es nicht an einer Autobahn. Es gibt keinen Bahnhof mehr. Nordwestlich liegt der stark bewaldete Elm. Auch verkehrstechnisch liegt der Ort also abseits der Wege, über die man mal zufällig hier vorbeikommen würde.

An Historie fehlt es der Stadt jedoch nicht: 2023 hat Schöningen sein 1275. Jubiläum gefeiert. Damit ist es die älteste Stadt im Braunschweiger Land. Dadurch gibt es auch ein paar historische Gebäude.

Wir beginnen unseren Rundgang am Markt. Das auffälligste Gebäude hier stammt aus dem Jahr 1593. Seine Geschichte beginnt mit Anna Sophia von Brandenburg, die durch Heirat mit Friedrich Ulrich von Braunschweig-Lüneburg Landesmutter wurde. Nachdem Friedrich Ulrich 1634 gestorben war, siedelte sie auf das Schloss Schöningen über. Sie überlebte ihren Gatten um 24 Jahre. In ihrer Zeit in Schöningen ließ sie das Gebäude kaufen, um dort ab 1640 eine Lateinschule zu betreiben. In dieser Zeit erhielt das Gebäude das prächtige Portal.

Nach ihrer Gründerin wurde der Schule – inzwischen größer und an anderem Standort – 1956 der Name Gymnasium Anna Sophianeum verliehen. Das Haus am Markt wird heute vom Heimatmuseum genutzt. In seiner Farbgebung erinnert es an das Juleum in Helmstedt, das Gebäude der Universität, dessen Bau 1592 begonnen worden war.

Die Hauptkirche von Schöningen heißt St. Vincenz. Der Bau der gotischen Hallenkirche erfolgte 1429-1460. Es gab aber schon mehrere Vorgängerbauten, und der Westturm stammt aus dem 13. Jahrhundert. Die Innenausstattung stammt teilweise aus dem 17. Jahrhundert – etwa Altar, Kanzel und Orgelprospekt. Auch hier ging die Initiative von der schon oben erwähnten Anna Sophia von Brandenburg aus.

Von der Kirche geht es wieder über den Marktplatz. Auf der Nord- und Südseite des Platzes gibt es eine ganze Reihe von Fachwerkhäusern. Der Brunnen mit der „Wassermaid“ stammt aus den 1930er Jahren. Dahinter sehen wir das Rathaus. Es stammt aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

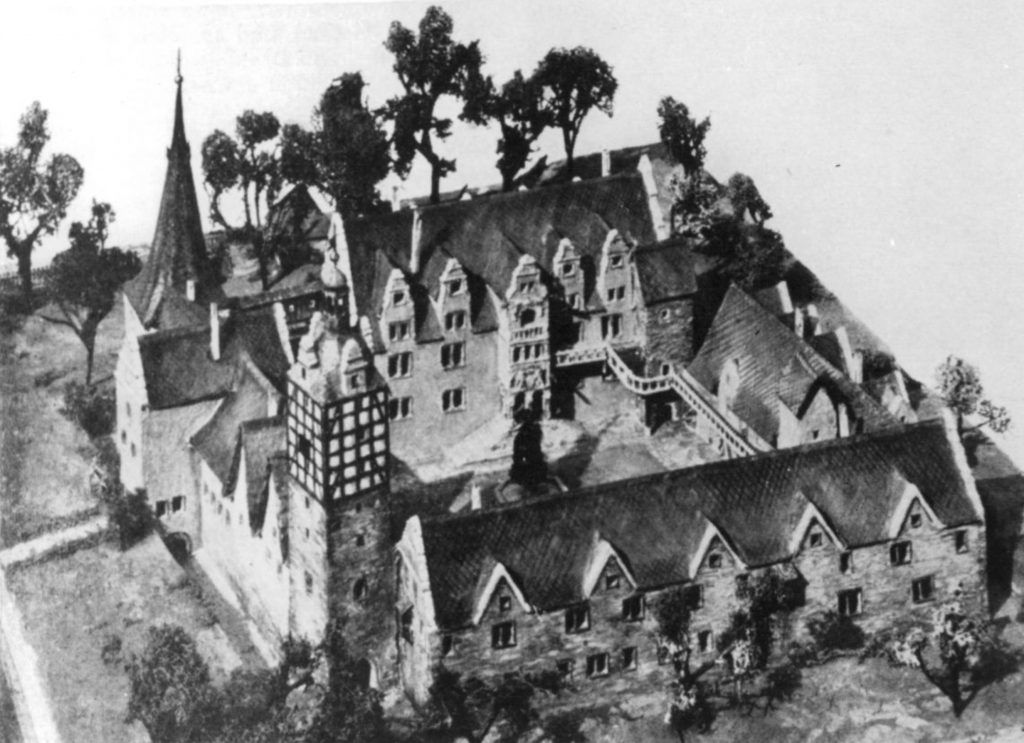

Das Schloss Schöningen wurde von Magnus I., im 14. Jahrhundert Herzog des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel, als Festung gebaut. Tatsächlich macht der Palas mit seiner südlichen Frontseite aus Naturstein mehr den Eindruck einer befestigten mittelalterlichen Burg als den eines Schlosses. Umgeben war die Festung von zwei Wassergräben und einem Wall.

Die Baugeschichte ist kompliziert: Zerstörungen, im Laufe der Zeit fanden Umgestaltungen des Palas im Renaissance-Stil, (aus dieser Zeit auch der Erker am Turm) Neubau von West- und Nordflügel statt, Abriss des Zeughauses. Entfestung. Hier kann man eine Rekonstruktion des ursprünglichen Gebäudes sehen [1]:

Ebenso kompliziert ist die Nutzungsgeschichte: Erst als Jagdschloss. Mehrere Braunschweiger Herzoginnen verbrachten hier ihre Witwenschaft, dann wurden die Gebäude als Amtssitz und schließlich als landwirtschaftliche Domäne verwendet. Erst 1978 gingen die verfallenen Gebäude an die Stadt Schöningen über, die sie restaurierte und sinnvollen Wiedernutzungen zuführte: in West- und Nordflügel befindet sich seit 1984 ein Jugendfreizeitzentrum. Im Ostflügel ein Restaurant mit Biergarten; dazu Tagungsräume und Übernachtungsmöglichkeiten. Im Turm an der südöstlichen Ecke befindet sich eine Kapelle, die jetzt als Trauzimmer Verwendung findet. Der Palas fungiert als Theater- und Musiksaal.

Das Schloss ist von einem interessant gestalteten Park umgeben: mehrere schilfumstandene Teiche im Norden, die durch Wasserläufe verbunden sind. Ein kleiner Barockgarten im Süden.

Karte

GPX: Schöningen

Weiter geht’s

Bildquellen

- [1] Rekonstruktionsmodell des Renaissanceschlosses Schöningen (1981)

Stadtarchiv Schöningen, CC-BY-SA 4.0 - [Karte] OpenStreetMap

OpenStreetMap-Mitwirkende

Open Data Commons Open Database License