Wie wir in den vorigen Teilen gesehen haben, wurde in den 1930er eine Neuordnung der Schienenwege im Braunschweiger Land angestoßen, die auch damit zu tun hatte, dass sich aus der Bildung einer sich von Salzgitter über Braunschweig bis Wolfsburg erstreckenden Industrieregion ganz neue Anforderungen an den Verkehr ergaben. Da die Einwohnerzahl von Salzgitter nach dem Krieg um 100.000 pendelte und die von Wolfsburg von 25.000 im Jahr 1950 rapide anstieg, war die Entwicklung der Verkehrsverbindungen weiterhin eine Herausforderung. Auf der Wunschliste standen neben der Vollendung des Ausbaus der Verbindungen Braunschweig – Salzgitter-Bad und Braunschweig – Wolfsburg der seit langem ersehnte neue Hauptbahnhof. Während eine schnellere Verbindung nach Wolfsburg für die nächsten Jahrzehnte auf Eis gelegt wurde, wird über die anderen Themen hier zu sprechen sein.

Von Seiten der IHK wurde auch wieder eine Hauptbahn von Wolfsburg über Wittingen nach Uelzen ins Spiel gebracht – letztere wurde allerdings nicht realisiert. Stattdessen wurde später der Elbe-Seitenkanal geplant, der zwischen Braunschweig und Wolfsburg vom Mittellandkanal abzweigt und bei Lauenburg die Elbe erreicht. Er wurde 1976 eröffnet und erschloss der Frachtschifffahrt eine rein in Westdeutschland verlaufende Route, die den Weg über die Elbe im Osten ersetzte.

Eine infolge der deutschen Teilung unerwartete Relevanz sollte der Rangierbahnhof erhalten. Hier wurden die Züge in dir DDR zusammengestellt. Diese Rolle behielt er bis zur Wende.

Anbindung Lebenstedt

Nach dem Krieg entwickelte sich Lebenstedt zu einem der Bevölkerungsschwerpunkte der 1942 gegründeten Stadt Watenstedt-Salzgitter (ab 1951 nur noch Salzgitter). Die nächstgelegene Bahnstrecke war Braunschweig – Derneburg, die ursprünglich von der Braunschweigischen Landeseisenbahn gebaut worden war, die aber 1938 verstaatlicht worden war. Die Strecke verlief von Braunschweig ausgehend über eine lange Strecke parallel zur B248 und knickte in Barum nach Westen ab. An Lebenstedt führte sie also vorbei, während die Dörfer an der alten Trasse inzwischen an Relevanz verloren hatten. So ergab sich das Bedürfnis, diese Strecke durch Lebenstedt umzutrassieren.

Gleichzeitig mit der Eröffnung der neuen Trasse im November 1954 wurde die alte über Heerte und Salder stillgelegt.

Karte

Ausbau Salzgitter-Bad

Ein weiteres Projekt in diesem Zusammenhang war die Verlängerung der Trasse Leiferde – Drütte nach Salzgitter-Bad. Im Herbst 1956 wurde dieses Projekt vollendet. Man sieht der Trassenführung an, dass sie – wie der schon bestehende Streckenabschnitt – darauf angelegt war, Salzgitter-Bad auf dem kürzesten Weg zu erreichen. In Salzgitter-Bad traf sie auf die bestehende Südbahn, die in Börßum von der Strecke Braunschweig – Bad Harzburg abzweigte. Anders als bei der Umtrassierung der BLE-Strecke über Lebenstedt wurde hier zunächst auf eine Stillegung von Strecken verzichtet, die mit der neuen konkurrierten.

Karte

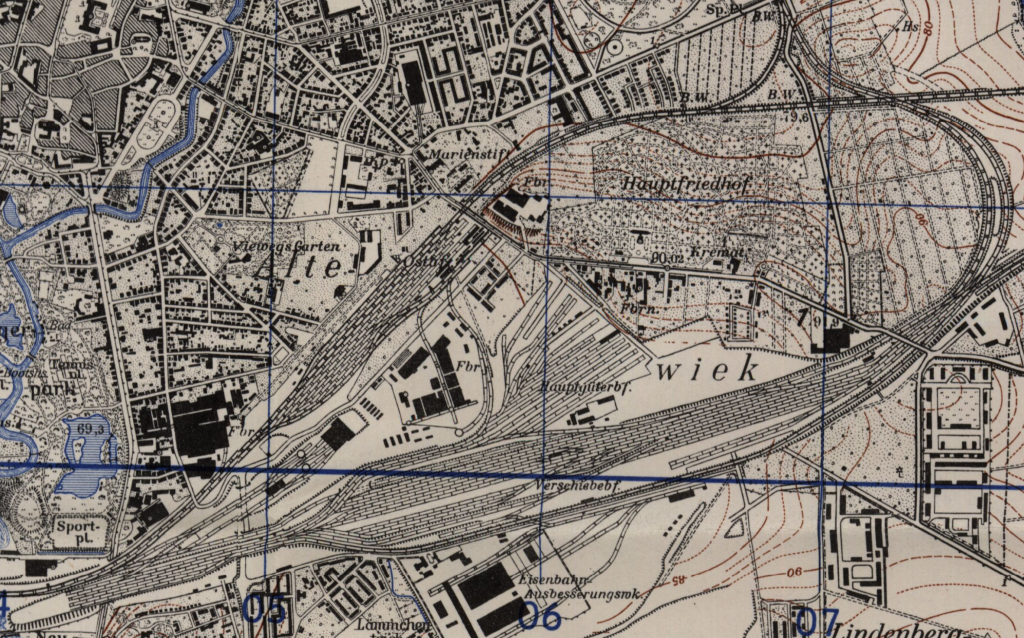

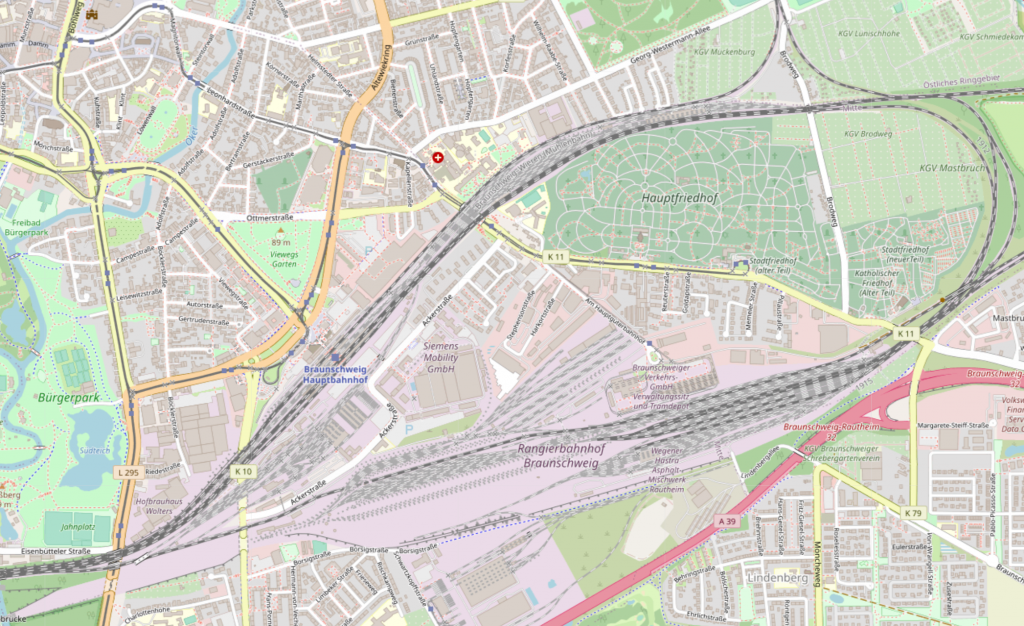

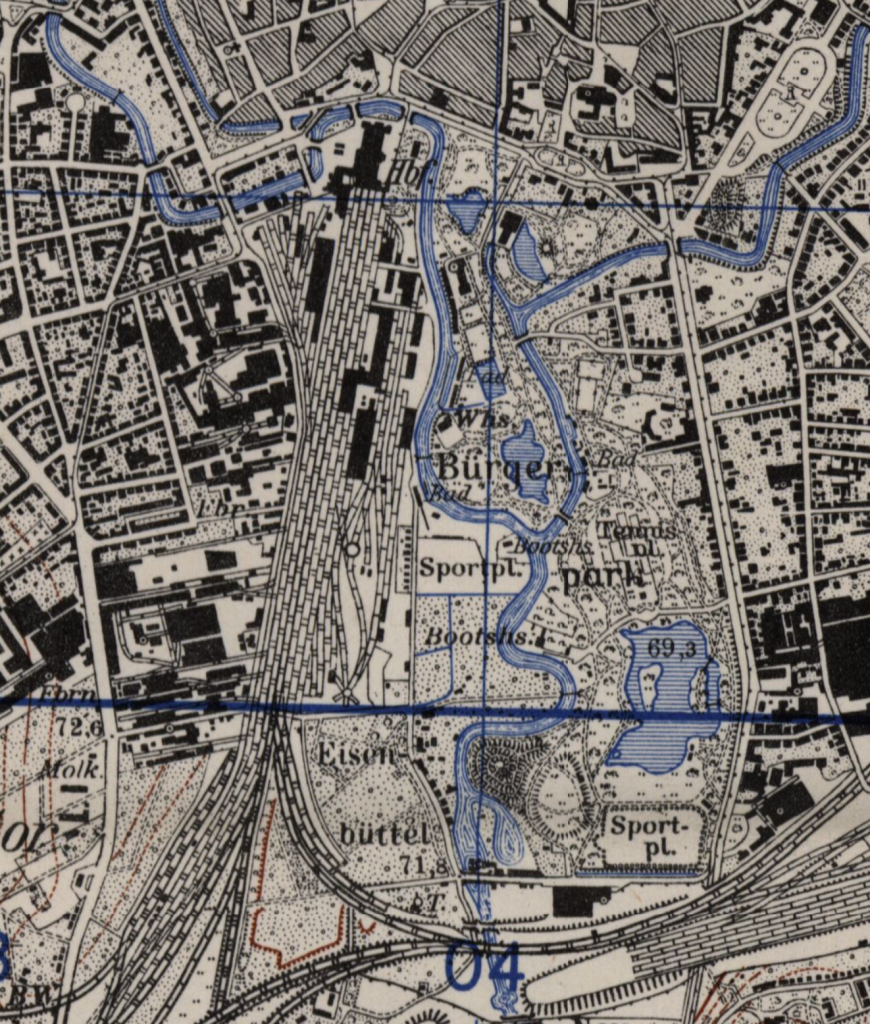

Hauptbahnhof

Der Neubau des Hauptbahnhofs wurde 1952 beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt waren schon Arbeiten am Gange, um an Salzdahlumer und Helmsteder Straße Unterführungen zu schaffen, um einen kreuzungsfreien Verkehr zu ermöglichen. Wenn man sich die Anlage der alten Bahnhöfe in Braunschweig ansieht, wundert man sich tatsächlich, wie lange man sich mit der Situation abgefunden hatte, dass viele Straßen, die aus der Innenstadt herausführten, zu vielen Zeiten am Tag durch Bahnübergänge blockiert waren. Vor allem traf dies die Frankfurter Straße im Südwesten, die die Einfahrt zum Güterbahnhof durchquerte. Aber auch die Ringbahn war auf Straßenniveau angelegt worden. In Hannover hatte man dagegen beim Neubau des Hauptbahnhofs 1875 darauf geachtet, die Gleise höherzulegen.

Auch anderswo mussten Brücken gebaut werden: An der Marienberger Straße musste z. B. das Gleis vom Westbahnhof zum Hauptbahnhof unter dem neuen Bahndamm hindurch und anschließend über eine filigrane Brücke über die Marienberger Straße geführt werden – diese Brücke ist heute Teil des Ringgleis-Wegs.

Der Hauptbahnhof mit seinem Empfangsgebäude, den zugehörigen Postgebäuden und den zuführenden Straßen war sicherlich das größte städtebauliche Projekt in der Geschichte der Stadt Braunschweig. Man könnte auch sagen: das größte Zerstörungsprojekt seit dem Zweiten Weltkrieg. Zwischen Augustplatz (dem heutigen John-F.-Kennedy-Platz) und dem Bahnhof wurde die Kurt-Schumacher-Straße als Schneise geschlagen, breiter als die A2. Allein dem Straßenbau fielen 89 Häuser mit 458 Wohnungen zum Opfer. Auch 58 Gewerbebetriebe und eine Konservenfabrik und eine Schule wurden umgesiedelt. Der Umzug des Hauptbahnhofs war also nicht nur ein großes Bahnprojekt, sondern auch bis heute sichtbarer Eingriff in das Stadtbild.

Nun wurde auch der Rangierbahnhof vollendet. Für die Einfahrgruppe bestand noch keine Möglichkeit der Einfahrt von Westen her. Arbeiten am Widerlager einer Okerbrücke waren schon 1943 begonnen worden. Die heute als Echobrücke bekannte Brücke – rund 150 m südlich der Brücke für den Hauptbahnhof – wurde Oktober 1956 fertiggestellt. Auf ihr liefen drei Gleise. Da der Rangierbahnhof als Gefällebahnhof angelegt war, musste die Brücke deutlich höher als die Gleise für den Hauptbahnhof ausfallen: mehr als 15 m über dem Wasserspiegel der Oker. Wegen des zwischen Frankfurter Straße und Oker stark ansteigenden Bahndamms zur Echobrücke musste die Strecke von Wolfenbüttel in einem aufwendigen Projekt durch den Bahndamm hindurch geführt werden.

Zwischen Haupt- und Rangierbahnhof wurde der Hauptgüterbahnhof angelegt.

Sieht man all die für sich schon umfangreichen Teilprojekte (die Umsiedlung der Post ist dabei noch gar nicht erwähnt), dann mutet es erstaunlich an, dass der neue Bahnhof 1960 eröffnet werden konnte. Damit war der Umbau der Stadt, der durch die freiwerden Flächen möglich wurde, aber erst am Anfang: Gleisanlagen des alten Bahnhofs sowie die Bahnhofshalle konnten abgerissen werden. Es folgte die Anlage von Konrad-Adenauer-Straße mit den Gebäuden der Landessparkasse sowie der Volkswagen-Halle. Die Theodor-Heuss-Straße erschloss ein weiteres Gewerbegebiet auf den ehemaligen Gleisanlagen. So kann man letztlich viele Baumaßnahmen bis in die 1970er Jahre als direkte Nachfolgeprojekte der Auflösung des alten Bahnhofs-Geländes sehen.

Weiter geht’s

Bildquellen

- [1, 3, 5] Digital Collections BYU Library

Public Domain - [2, 4, 6, Karten] OpenStreetMap

OpenStreetMap-Mitwirkende

Open Data Commons Open Database License