Strom kommt aus der Steckdose, Wasser aus der Leitung. An diese Tatsache hat man sich heutzutage schon soweit gewöhnt, dass es einem schwerfällt zu sagen, wie das Wasser in den Kochtopf gekommen ist, als die moderne Wasserversorgung noch nicht existierte. In Filmen über das Mittelalter wird das Wasser oft aus Brunnen geschöpft. Aber war das die Entwicklungsstufe, aus der unmittelbar das moderne Wasserwerk folgte? Am Beispiel von Braunschweig kann man sehen, wie viele Zwischenstufen es in Wirklichkeit gab.

Brunnen

Private Brunnen, die oft von Zusammenschlüssen in einer Nachbarschaft betrieben wurden, gab es bis ins 19. Jahrhundert hinein mehrere hundert. Von privaten Brunnen und dem Schöpfen von Flusswasser abgesehen war das erste Projekt zu einer öffentlichen Wasserversorgung die Zuleitung von Wasser aus Quellen außerhalb des Innenstadtgebiets. Eine davon ist der Jödebrunnen vor dem Hohen Tore – oder kurz der Jödebrunnen -, die andere der Hägener Jödebrunnen (nach der Lage vor dem Weichbild Hagen). Der Jödebrunnen, der 1345 erstmals nachzuweisen ist, ist am Pipenweg gelegen und noch heute eingefasst. Man kann ihn von der A391 aus sehen.

Dank einer Höhendifferenz von knapp 5 m konnte man von hier das Wasser über hölzerne Rohre, genannt Pipen, über 2 km zum Altstadtmarkt leiten. Am 1408 errichteten Altstadtmarktbrunnen – der zwar nicht im Original, aber in einer Rekonstruktion erhalten ist – sind die Wasserspeier sogar auf einer Höhe von 2 m. Das mag sich nach einer geringen Höhendifferenz anhören. Das relativiert sich allerdings deutlich, wenn man bedenkt, dass die über den Pont du Gard führende Wasserleitung – wenige Jahre nach der Zeitenwende errichtet – lediglich ein Gefälle von 34 cm pro km aufweist.

Der Altstadtmarktbrunnen stand allen Bürgern zur Verfügung. Das gleiche galt für einen an der Katharinenkirche befindlichen Brunnen, der aus dem Hägener Jödebrunnen unterhalb des Nussbergs gespeist wurde.

Wasserkünste

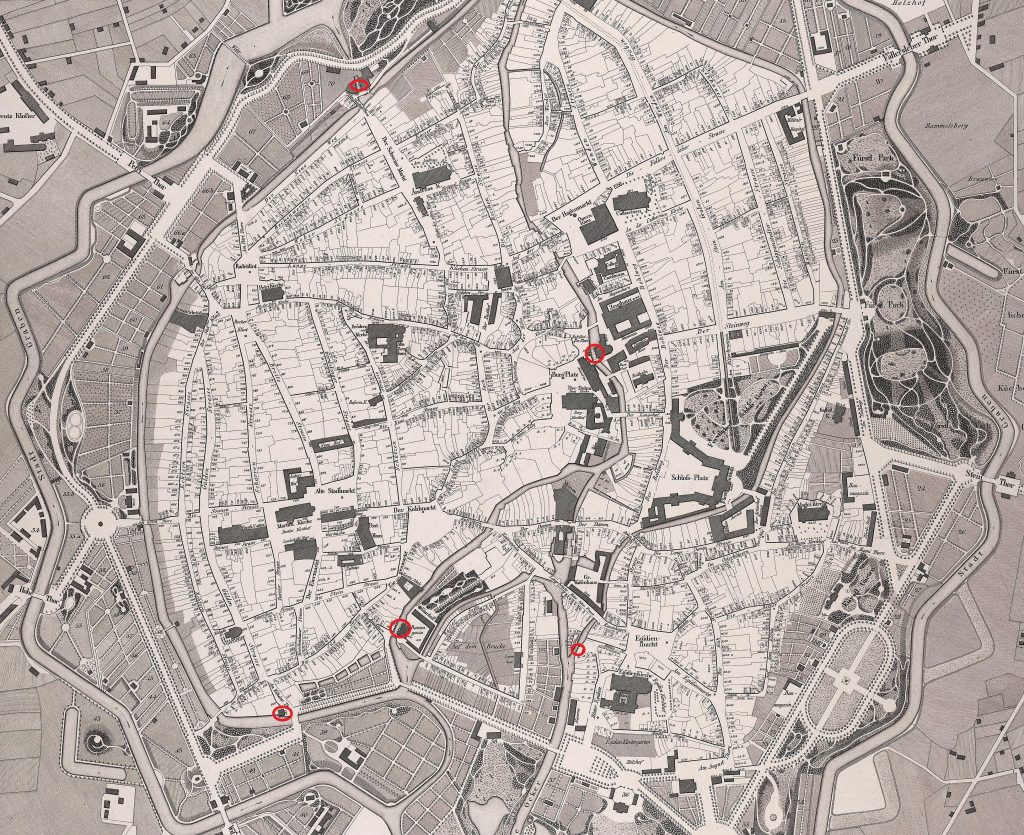

1525 bis 1565 wurden insgesamt sieben Wasserkünste errichtet. Mit diesem Begriff waren von Wasserkraft angetriebene Pumpwerke gemeint. Das Wasser wurde durch Kolbenpumpen in hochliegende Behälter befördert, von denen teilweise mehrere Kilometer lange hölzerne Leitungen – die Pipen – unter Druck gesetzt wurden. Betrieben und gewartet wurden die Pipen von Pipenbruderschaften. Die Mitgliedschaft darin war an die angeschlossenen Häuser geknüpft und erblich. Wenn also jemand solch ein Haus kaufen wollte, musste er auch in die zugehörige Pipenbruderschaft eintreten.

Auf diese Weise wurden mehrere hundert Häuser mit fließendem Wasser versorgt. Ebenfalls an die Leitungen angeschlossen waren Hydranten, die im Fall von Bränden zum Zapfen von Löschwasser verwendet werden konnten.

Fünf dieser Wasserkünste wurden von Barward Tafelmaker gebaut, der mehrere Jahre lang auch den Bau der Andreaskirche leitete: am westlichen (1527) und östlichen (1540) Ufer des Burgmühlengraben in der Nähe der Burg, an der heutigen Neustadtmühle (1529), in der Nähe des heutigen Friedrich-Wilhelm-Platzes (1541 und 1561). Zwei weitere entstanden 1526 im Ottilienteil und 1565 am Gieseler.

Erhalten hat sich von diesen Wasserkünsten wie in vielen anderen Städten fast nichts. In Bautzen ist eine funktionsfähige Wasserkunst erhalten, nur inzwischen mit einer modernen Francis-Turbine anstelle eines Wasserrads. Im Harz gibt es im Thumkuhlental bei Wernigerode eine rekonstruierte Wasserkunst. Das Original diente dem Entwässern von Stollen, in denen Erz abgebaut wurde. Der Bergbau war ein typischer Einsatzort für Wasserkünste.

Der Turm der Neustädter Wasserkunst direkt neben der Neustadtmühle ist bis heute erhalten. Seinen ursprünglichen Zweck kann man aber kaum erahnen.

Erstes Wasserwerk

Wie für andere Elemente der Infrastruktur galt auch für die Wasserversorgung, dass im 19. Jahrhundert schon das schnelle Wachstum an Einwohnern quantitativ eine Herausforderung war. Dazu kam, dass die Wasserqualität der Oker durch industrielle Abwässer kontinuierlich sank. Sicherlich war es auch nicht gerade förderlich, dass außerdem private Abwässer direkt in die Oker eingeleitet wurden.

Ein neues System für die öffentliche Wasserversorgung wurde jahrelang diskutiert, und dann 1863 unter Leitung des Ingenieurs Wilhelm Clauß mit dem Bau begonnen. Er setzte weiterhin auf Flusswasser, das der Oker im heutigen Bürgerpark entnommen wurde. Unweit der Okercabana, zwischen dem westlichem Umflutgraben und dem damaligen Eisenbahngelände wurden zwei Klärbecken mit zusammen gut 16.000 m² Fläche und gut drei Meter Tiefe angelegt. In dem ersten Becken ließ man Schwebstoffe absinken, bevor man das Wasser in das zweite Becken ableitete. Von dort leitete man das Wasser in ein 1.500 m² großes Becken auf der anderen Okerseite, wo es nach Durchsickern von Quarzsand und Kies in einem Zustand war, in dem es mittels Pumpen in ein Leitungsnetz gespeist werden konnte.

Der bis heute erhaltene 54 m hohe Turm hatte die Aufgabe, einen regelmäßigen Druck aufrechtzuerhalten, nicht so sehr, größere Mengen an Wasser vorrätig zu halten, wie es bei einigen bis heute erhaltenen Wassertürmen (in Braunschweig z. B. dem später auf dem Giersberg errichteten) der Fall ist.

Schließlich wurden 1865 sechs Wasserkünste stillgelegt sowie die beiden Jödebrunnen verkauft. Neun Jahre später wurde auch der Betrieb der letzten verbliebenen Wasserkunst an der Neustadtmühle eingestellt: ein dreihundert Jahre langes Kapitel der Wasserversorgung endete.

Erweitertes Wasserwerk

Mit dem Wasserwerk hatte man nun einen praktikablen Weg gefunden, Privathaushalte und Industrie mit Wasser zu versorgen. Das Wachstum der Stadt hielt aber nicht inne. In den anderthalb Jahrzehnten nach 1865 erhöhte sich die Einwohnerzahl um die Hälfte. Louis Mitgau wurde beauftragt, Optionen für die zukünftige Wasserversorgung zu erarbeiten.

Neben dem einfachsten Plan, die Kapazität des bestehenden Wasserwerks zu erhöhen, bot er zwei Vorschläge an: zum einen, das Wasser zwei Kilometer flussaufwärts zu entnehmen und zu filtern; zum anderen, Grundwasser aus dem Steinfeld bei Vienenburg zu fördern und über eine Fernleitung nach Braunschweig zu transportieren. Beide Vorschläge waren nicht vollkommen neu. Das Kennel-Gebiet (am heutigen Kennel-Bad) war schon beim Bau des ersten Wasserwerks erwogen worden, aber wegen der höheren Kosten verworfen worden.

Bei Vienenburg waren in den 1870er Jahren Probebohrungen durchgeführt worden. In dem betreffenden Gebiet findet sich eine dicke Schicht aus Kies, der zur Eiszeit aus dem Harz herausgeschwemmt wurde: beste Voraussetzung für qualitativ hochwertiges Grundwasser, zumal im Vergleich zu Wasser aus der verschmutzten Oker. Auch die Menge des geförderten Wassers hätte locker gereicht. Auch hier scheiterte das Projekt vor allem an den hohen Kosten. Inzwischen erkennt man das Gebiet übrigens auf der Karte an der Reihe von Kiesgruben, die sich auf beiden Seiten der Oker aufreihen, und die nach ihrer Ausbeutung zum Naturschutzgebiet erklärt wurden.

Die schließlich gewählte Lösung war, die Klärteiche in den Kennel zu verlegen, aber das bestehende Wasserwerk weiter zu betreiben. Die Klärteiche bekamen nun eine Größe von 34.000 m². Durch die Höhendifferenz konnte von hier das Wasser problemlos ins Wasserwerk im Bürgerpark geleitet werden. Dort wurden neue Filterbassins gebaut, während das bestehende Becken zum Vorratsbecken für das fertige Wasser umgewidmet wurde. Auch ein neues Maschinenhaus mit neuen Pumpen gehörte zu dem Projekt, das 1885 nach zwei Jahren Bauzeit beendet werden konnte.

Grundwasser vom Bienroder Weg

Nun hatte man sich also für die kostengünstige Variante entschieden, die aber die qualitativen Probleme des Okerwassers in keiner Weise anging. Im Gegenteil: der Zustand des Wassers verschlechterte sich, da unter anderem Zuckerfabriken vor der Stadt enorme Mengen organischen Materials in das Abwasser einbrachten. Eine grobe Abschätzung von 1899 besagte, dass eine täglich 200 Tonnen Rüben verarbeitende Zuckerfabrik soviel Abwässer wie eine Stadt mit 20.000 Einwohnern produziert und dabei soviel organische Substanz ausstößt wie eine Stadt mit 50.000 Einwohnern. In der Region gab es aber inzwischen eine ganze Reihe von Zuckerfabriken: in Schöppenstedt (1864), Altenau, Dettum (1871), Wendessen (1857), Hedwigsburg (1864), Thiede und Broitzem (1866).

In dem Roman Pfisters Mühle von Wilhelm Raabe (1884) wird die Verunreinigung durch Algen und Bakterien und die damit verbundene Geruchsbelästigung thematisiert. Ein früher Umweltroman…

Eine weitere Rolle spielte wiederum Vienenburg. Unter dem Harlywald nördlich von Vienenburg hatte man einen Salzstock ausgemacht, der große Mengen von Kalisalz versprach, das damals für die Düngemittelindustrie wichtig war. Ab 1886 wurde hier Kalisalz abgebaut, bei dessen Aufbereitung Abwässer entstehen, die man nicht unbedingt trinken mag.

Ein naheliegender Ansatz war nun, nach Grundwasser in Braunschweig und seiner direkten Umgebung zu fahnden. Eigentlich ist das Stadtgebiet von Braunschweig keine ergiebige Quelle für Grundwasser, wie man schon damals wusste. Also mussten Probebohrungen durchgeführt werden, ermutigt dadurch, dass Wolfenbüttel tatsächlich fündig wurde und 1895 ein Grundwasserwerk in Betrieb nahm. Zunächst fand man Grundwasser, das entweder keine brauchbare Zusammensetzung aufwies, zu hart oder nicht ergiebig genug war.

Fündig wurde man schließlich am Dowesee. Durch eine geologische Eigenart dieses Gebiets war es hier möglich, größere Mengen an Grundwasser dauerhaft zu fördern. Der einzige Wermutstropfen war der hohe Eisengehalt des Wassers, dem aber mit überschaubarem Aufwand technisch begegnet werden konnte. Anfang 1902 konnte nach rund anderthalb Jahren Arbeit das Wasserwerk am Bienroder Weg die Wasserversorgung übernehmen und kurze Zeit später das Wasserwerk im Bürgerpark seinen Betrieb einstellen. Als Vorratsbehälter diente inzwischen der Wasserturm auf dem Giersberg, der zur gleichen Zeit gebaut wurde.

Grundwasser aus dem Kennel

Nun hatte Braunschweig also qualitativ hervorragendes Wasser, aber die Stadt wuchs weiterhin, so dass der Bedarf sich vergrößerte. Nachdem man das Wasserwerk am Bienroder Weg um weitere Brunnen erweitert hatte und feststellen musste, dass man auf diese Weise nicht immer weitermachen konnte, wurden wieder Probebohrungen durchgeführt, diesmal im Gebiet zwischen Spielmannsteich und Bahnlinie im Kennelgebiet, also nicht weit von den Klärteichen, die man früher für das Flusswasserwerk angelegt hatte. Das Gebiet zählte zur Rüninger Feldmark – erst 1974 wurde Rüningen eingemeindet.

Die bestehende Infrastruktur vereinfachte den Ausbau: aus den Brunnen wurde das Wasser an die Oberfläche gepumpt, technisch von Eisen befreit und dann zu dem Rohr geleitet, das schon vorher Wasser aus dem Kennel zum Wasserwerk im Bürgerpark befördert hatte, das die letzten Jahre nur für den Notbetrieb aufrechterhalten worden war. Die Anlage im Maschinenhaus musste dazu erweitert werden. 1911 ging das neue Wasserwerk nach nur einem Jahr Bauzeit in Betrieb.

Noch zweimal wurde die Kapazität der beiden bestehenden Grundwasserwerke in den 1930er und den frühen 1940er Jahren erhöht. Das Wasserwerk im Kennel wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, das am Bienroder Weg kam mit kleineren Schäden davon.

Wasser aus dem Harz

Schon in den 1870er Jahren hatte es Menschen wie den erwähnten Wilhelm Clauß gegeben, die an Wasser aus dem Harz als dem Goldstandard für Wasserqualität glaubten. Wer wie ich schon einmal in Berlin gewohnt hat, wo man dem Wasserkocher beim Verkalken zuschauen kann, wird den Unterschied schätzen gelernt haben. Auch das Braunschweiger Grundwasser ist relativ hart. Jahrzehntelang waren Lösungsvorschläge, die auf Quellwasser aus dem Harz basierten, aus Kostengründen abgelehnt worden. Im 20. Jahrhundert war nun die Zeit reif dafür!

Die ersten Talsperren im Harz wurden freilich in den frühen 1930er auf damals hannoverschem Gebiet angelegt: Söse- und Odertalsperre. Sie entwässern aus dem Harz nach Westen, also zur Leine hin. Von der Sösetalsperre wurde als Pioniertat eine rund zweihundert Kilometer lange Trinkwasserleitung bis Bremen gelegt.

Die Eckertalsperre war die erste Talsperre für einen nördlich aus dem Harz, zur Oker fließenden Fluss. Sie liegt zwischen dem Brocken und Bad Harzburg und speist sich aus Wasser vom Brocken und der Umgebung. Sie ging 1943 – also mitten im Krieg – in Betrieb. Neben der Trinkwasserversorgung hatte sie als Hauptzweck vor allem den Ausgleich des Wasserpegels der Oker in Hochwasser- und Trockenzeiten, daneben die Energiegewinnung. Für die Wasserversorgung wurde sie insbesondere relevant, weil in den späten 1930er Jahren das Volkswagenwerk mit den zugehörigen Wohnunterkünften entstand (die Stadt Wolfsburg erhielt ihren Namen erst nach Kriegsende) und gleichzeitig die Einwohnerzahl von Braunschweig stark zunahm – unter anderem auch, weil hier kriegswichtige Industrie entstand.

Von da ab bezog Braunschweig einen Gutteil seines Trinkwassers aus einer Leitung, die ausgehend von der Eckertalsperre nach Braunschweig und dann nach Wolfsburg geführt wird. Die Grundwasserwerke am Bienroder Weg und in Rüningen blieben in Betrieb und trugen weiterhin einen Anteil in ähnlicher Größe zur Wasserversorgung bei. Bis zur Stadtgrenze wurde die Infrastruktur von den „Harzwasserwerken der Provinz Hannover“ betrieben, die nach dem Krieg in „Harzwasserwerke des Landes Niedersachsen“ umbenannt wurden, nachdem sowohl Hannover als auch der Freistaat Braunschweig in dem neu geformten Bundesland aufgegangen waren.

Nachkriegszeit

Die Dreiteilung der Wasserversorgung auf die beiden Grundwasserwerke und das Wasserwerk an der Eckertalsperre wurde noch einige Jahre so fortgeführt, und den Grundwasserwerken wurden noch einige Brunnen hinzugefügt, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Das Wasserwerk Rüningen wurde außer Betrieb genommen, nachdem ab 1965 der Südsee ausgehoben worden war. Es heißt, dass die Anlage des Sees den Grundwasserkörper im Kennel beeinträchtigt habe. Heute ist kaum mehr eine Spur des alten Wasserwerks in der Landschaft zu finden.

Eine wichtige Entwicklung der Nachkriegszeit war, dass Städte zunehmend die Verantwortung für ihre Wasserversorgung delegierten und Wasser heutzutage aus einem Verbundnetz beziehen, das aus verschiedenen Ursprüngen stammt. Eine besondere Rolle spielen dabei die Harzwasserwerke. Sie betreiben diverse Talsperren auf niedersächsischem Gebiet: neben den bereits genannten die Okertalsperre bei Altenau (Inbetriebname 1956), die Innerstetalsperre bei Langelsheim (Inbetriebname 1966), die Granetalsperre bei Goslar (Inbetriebname 1969).

Wasser aus der Oker- und der Innerstetalsperre wird über unterirdische Rohre in die Granetalsperre geleitet, an deren Staumauer es seit 1972 ein Wasserwerk gibt. Von der Grane- und Eckertalsperre wird das Trinkwasser zu einem Vorratsbecken südlich von Liebenburg und von dort zum Wasserturm auf dem Lindenberg in Thiede geleitet.

In Braunschweig kommt es an der Friedrichshöhe bei Leiferde an. Hier wird ein kleines Kraftwerk betrieben, das sich die Höhendifferenz der Leitung aus dem Harz zunutze macht.

Mit der Aufgabe des Grundwasserwerks im Kennel verlor auch das Maschinenhaus im Bürgerpark seine Rolle, denn das Harzwasser konnte danach auf direkterem Wege in das Leitungsnetz eingespeist werden. Was blieb, war ein Vorratsbehälter südlich des ehemaligen Maschinenhauses, der zur Abfederung von Lastspitzen zum Einsatz kommt. Man erkennt ihn heute an einer eher unscheinbaren Erhöhung im Bürgerpark. Der Wasserturm auf dem Giersberg wurde schließlich 1987 stillgelegt. Mit Inbetriebname des Wasserwerks an der Granetalsperre verlor das Grundwasserwerk am Bienroder Weg seine ehemalige Bedeutung, da das weiche Harzwasser zu bevorzugen ist. Heute (2024) stammen aus den knapp 70 Brunnen nur noch gut 3 % des Braunschweiger Trinkwassers.

Die Harzwasserwerke, vorher Anstalt des öffentlichen Rechts im Besitz des Landes Niedersachsen, wechselte 1996 als GmbH in den Besitz eines Konsortiums aus vor allem kommunalen Versorgungsunternehmen. Davon gehört der Braunschweiger Versorgungs-AG ein Anteil von rund 10 %. Die Infrastruktur zur Wasserversorgung innerhalb Braunschweigs liegt innerhalb der Zuständigkeit der Braunschweiger Versorgungs-AG. Diese wird seit 2001 unter der Marke BS Energy vermarktet. Kurze Zeit später wurde sie privatisiert. Heute gehört sie gut zur Hälfte dem französischen Unternehmen Veolia, während ungefähr ein Viertel der Stadt Braunschweig gehört.

Ausblick

Nach all der Zeit mit ihren wechselnden strategischen Entscheidungen könnte man meinen, dass die Entwicklung einen Endpunkt gefunden hätte. Tatsächlich gibt der Klimawandel jedoch Anlass, im Sinne der Versorgungssicherheit langfristig auf mehrere Säulen zu setzen. So wird der Füllstand der Harzer Talsperren von längeren Dürreperioden und Perioden mit starken Niederschlägen in kurzer Zeit geprägt sein.

Seit Februar 2024 wird dem Trinkwasser in Braunschweig ein 35%iger Anteil von Grundwasser aus der Region um Börßum beigemischt, was pro Jahr rund 5 Millionen Kubikmetern entspricht. Die Härte des Wassers ist dadurch von vorher 3,4 auf 7,6 °dH (Grad deutsche Härte) erhöht. Nach dem „Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln“ gilt es damit immer noch als weich – kein Vergleich mit dem Elmwasser in Königslutter, das auf über 37 °dH kommt.

Weiter geht’s

Bildquellen

- [1] Braunschweig mit der Promenade und den daranstoßenden Gärten

Carl Maré, Carl Wilhelm Schenk

Gemeinfrei